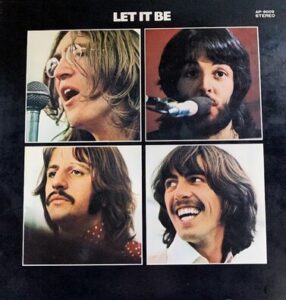

ビートルズ最後のアルバムとして知られる『レット・イット・ビー』は、解散直前の緊張感や葛藤が色濃く映し出された作品です。</

『レット・イット・ビー』は、ビートルズが最後に発表したアルバムとして広く知られています。

しかしその裏には、メンバー間の亀裂、理想と現実のズレ、そして音楽を通じた“別れ”のメッセージが込められていました。

この記事では、『レット・イット・ビー』にまつわる制作背景や各バージョン(ネイキッド、スペシャルエディション)、さらにブートレグ名盤を通して、ビートルズが遺した“終焉の真意”を深く掘り下げていきます。

この記事を読むとわかること

- 『レット・イット・ビー』制作の裏側と解散への経緯

- GET BACKミックスやネイキッド版との違い

- ブートレグ音源が明かすビートルズの素顔

『レット・イット・ビー』とは? その制作背景とビートルズの終焉

ビートルズが最後にリリースしたアルバム『レット・イット・ビー』。

そこには単なる楽曲の集まり以上に、解散間際の緊張感と葛藤が刻まれています。

このセクションでは、アルバムの誕生背景と、それがビートルズの終焉とどのように関わっていたのかを紐解いていきます。

「GET BACK」から「LET IT BE」へと変化したアルバム構想

1968年末、ビートルズは『ホワイト・アルバム』という二枚組の大作を発表した直後でしたが、内部では既に音楽的方向性や人間関係の摩擦が生まれていました。

そうした中で、ポール・マッカートニーが中心となって立ち上げたのが、「GET BACK」と呼ばれる新プロジェクトです。

このプロジェクトの最大の目的は、過剰なスタジオ制作からの脱却と、“ライブで演奏できる原点のロック”へ立ち返ることでした。

このためセッションは、オーバーダビングを避け、すべてをスタジオ内で同時に録音するという制限が課せられました。

加えて、ドキュメンタリー映画の撮影も同時に行われることとなり、ビートルズは四六時中カメラに囲まれた状態で音楽制作を続けることになったのです。

さらにコンサート企画も同時進行で進められており、当初はローマのコロッセオやエジプトのピラミッド前といった場所でのライブが検討されていましたが、いずれも現実的な理由で中止。

結果的に唯一実現したのが、1969年1月30日のアップルビル屋上での“ルーフトップ・コンサート”でした。

当初の「GET BACK」というタイトルは、次第に変化していきます。

プロジェクトは迷走し、編集責任者がグリン・ジョンズからフィル・スペクターへと移ることで、最終的には『LET IT BE』という新たなタイトルとサウンドで完成されることになったのです。

メンバー間に起きていた断絶とその影響

『レット・イット・ビー』のセッションは、ビートルズ史上最も緊張と不協和音が表面化した時期として知られています。

とくにTwickenham Film Studiosでの初期セッションは、寒く、殺風景な環境と、常に回るカメラがメンバーの精神に大きなストレスを与えました。

こうした環境下でジョージ・ハリスンは突如スタジオを離れ、「しばらくやめるよ」と残して数日間脱退する事態にまで発展します。

この一件は、単なる気まぐれではなく、長年蓄積していたメンバー間の摩擦や疎外感が爆発した結果でした。

ジョンとヨーコが一体となって行動し始めたこと、ポールの主導権への反発、そして経営権をめぐるアラン・クラインとリンダ・イーストマン陣営の対立が、バンド内の結束を大きく揺るがしていました。

また、音楽面でもそれぞれの方向性がバラバラになり始めており、かつてのような共同作業は次第に難しくなっていたのです。

セッションの音源を聴くと、演奏中に会話がほとんどない場面が目立ち、和気あいあいとした雰囲気とはかけ離れていることが分かります。

それでもビートルズは音楽を完成させようとしました。

その結果生まれた『LET IT BE』は、終わりを目前にしたビートルズが、最後の力で奏でた“別れのメッセージ”として、多くのリスナーの心に残る作品となったのです。

『レット・イット・ビー』公式リリース版の収録曲とその解説

1970年5月にリリースされたアルバム『レット・イット・ビー』は、ビートルズが解散を迎える中で世に出た最後のオリジナル・アルバムです。

プロデュースはフィル・スペクターが担当し、ポール・マッカートニーの意向とは反して、オーケストラやコーラスなどの豪華なアレンジが施されました。

ここでは、公式リリース版の収録曲それぞれの特徴と聴きどころについて解説していきます。

- Two Of Us: ポールとジョンが向き合って歌うようなアコースティックデュオ。穏やかでありながら、どこか別れを予感させる空気が漂う。

- Dig A Pony: ジョンの奇抜な歌詞と印象的なリフが特徴。ルーフトップでの演奏をそのまま収録しており、ライブ感が色濃い。

- Across The Universe: 1968年録音のジョンによる名曲。スペクターの手によって幻想的なアレンジが加わり、宇宙的な広がりを感じさせる。

- I Me Mine: ジョージ作の哲学的ナンバー。ジョン脱退後に録音された数少ない楽曲の一つで、エゴとの対峙をテーマにしている。

- Dig It: スタジオ・ジャムをわずか45秒に編集した断片的なトラック。ジョンが即興で語る風刺的な言葉が印象的。

- Let It Be: 母メアリーからの“啓示”をもとにしたポールのバラード。スペクターのストリングスが荘厳な雰囲気を演出している。

- Maggie Mae: リヴァプールの古い民謡。ビートルズらしい遊び心とルーツ音楽への愛着が感じられる。

- I’ve Got A Feeling: ポールの前向きな歌と、ジョンの陰りある歌を合体させた共作的ナンバー。ルーフトップでの爆発的な演奏が魅力。

- One After 909: ティーンエイジャー時代にジョンとポールが共作した初期楽曲のリメイク。ロックンロールの原点を体現する一曲。

- The Long And Winding Road: ポールが書いた叙情的なバラード。スペクターのストリングスにより壮大な印象を持つが、ポールはこのアレンジを批判した。

- For You Blue: ジョージの気軽なブルース。ジョンがスライドギターで参加し、演奏の楽しさがそのまま伝わってくる。

- Get Back: アルバムを締めくくるロックナンバー。ルーフトップでのラストトラックであり、ジョンの「希望に応えられたなら」のセリフが余韻を残す。

これらの楽曲には、それぞれのメンバーの個性と、終わりを迎える中での心の揺れが色濃く表れています。

そのため『レット・イット・ビー』は、単なるアルバムというよりも、ビートルズという存在の“記録”としての意味を持つ作品なのです。

公式リリース版の違いから見える“真意”の変化

『レット・イット・ビー』という作品は、一つの完成形ではありません。

公式リリース版だけでも複数のバージョンが存在し、それぞれのミックスや編集方針によって、聴き手に伝わる印象やメッセージが大きく異なります。

ここでは主な3バージョン──初期ボックスセット版、『LET IT BE…NAKED』、そしてスペシャル・エディション──について解説し、それぞれが映し出すビートルズの“真意”を探っていきます。

『LET IT BE』ボックスセット盤の内容

1970年5月に発売された『レット・イット・ビー』のボックスセット盤は、通常のLPに加え、豪華なハードカバーブック『GET BACK』が同梱された限定仕様でした。

この写真集には、1969年1月のセッションの様子、ルーフトップ・コンサート、スタジオでのやり取りなど、ビートルズの日常が生々しく記録されています。

ページをめくるごとに、笑顔や険しい表情、黙々と演奏する姿が写し出され、映像とは異なる角度から、解散直前のビートルズの姿を感じ取ることができます。

このボックスセットは、イギリスを中心に流通したもので、当時としては異例の仕様でした。

特にファンにとっては、映像で語られなかった“裏の物語”を補完する役割を果たしており、現在も非常に高いコレクター価値を持っています。

音源としてのアルバム『LET IT BE』は、フィル・スペクターの手によりリミックスされ、弦やコーラスといった重厚なアレンジが施されました。

それにより、“ありのまま”を求めたGET BACKプロジェクトの本質は希薄になりましたが、その分楽曲のドラマ性や作品としての完成度が高められたとも言えます。

このボックスセットは、音・視覚・記録という三つの視点から、ビートルズのラストステージを感じられる貴重な資料として評価され続けています。

『LET IT BE…NAKED』が描いた“原点回帰”の姿

2003年にリリースされた『LET IT BE…NAKED』は、ビートルズ解散から約30年の時を経て、本来の構想だった「GET BACK」の姿に近づけようとしたリミックス・アルバムです。

このプロジェクトを主導したのはポール・マッカートニーで、彼は長年にわたり「フィル・スペクターによる過剰な装飾」を快く思っていませんでした。

『LET IT BE…NAKED』では、スペクターの弦やコーラスを完全に除去し、原曲本来のシンプルな構成に戻すことが試みられています。

たとえば、「The Long And Winding Road」では、ポールのピアノとヴォーカルのみを軸とした控えめなアレンジに戻され、彼が当初意図していた“繊細で個人的なバラード”の形が明確に浮かび上がりました。

また、オリジナル版には未収録だった「Don’t Let Me Down」が正式にアルバムへ復帰し、当時のセッションの重要な一曲として位置づけられています。

さらに本作では、オリジナル版にあったトークやスタジオノイズなどもすべて削除され、あくまで“音楽そのもの”にフォーカスを当てる構成となっています。

そのため、ドキュメンタリー性を削ぎ落とした分、楽曲の純度が高まり、一つ一つの演奏に新たな価値が見いだされる内容となっています。

『LET IT BE…NAKED』は、ビートルズの“あるべきラストアルバム”を再構築するという意味で非常に意義深い作品であり、オリジナル版と聴き比べることで、その違いと奥深さを改めて実感できるリリースとなりました。

『LET IT BE スペシャル・エディション』で明かされた新事実

2021年に発売された『LET IT BE スペシャル・エディション』は、ビートルズ最後のアルバムをあらためて多角的に掘り下げた、リマスター&発掘音源を収めた決定版です。

このエディションでは、新たなステレオ・ミックス、アウトテイク、ジャムセッション、さらにはGlyn Johnsによる幻の「GET BACKアルバム」までが公式に収録され、これまで一部のファンしか知らなかった音源の全貌が明らかになりました。

なかでも注目されたのは、1969年にジョンズが手掛けた『GET BACK』の1stミックス。

これは、生々しいトークやノイズも含んだドキュメント的編集で、ビートルズの解散前の空気感や緊張感をそのまま封じ込めた内容となっており、ファンからは「これこそ本来の姿だった」との声も多く聞かれました。

また、本作には100ページを超える豪華ブックレットも同梱され、各楽曲の背景、録音日、ミュージシャンのコメント、貴重な写真資料などが掲載されています。

これにより、音と視覚の両面から“レット・イット・ビーの真実”を追体験できる内容に仕上がっているのです。

さらに同年には、ピーター・ジャクソン監督による映像作品『ザ・ビートルズ: Get Back』も公開され、音源・映像の両面でGET BACKセッションが大きく再評価されるきっかけとなりました。

『LET IT BE スペシャル・エディション』は、ビートルズの最終章を新たな視点から再構築し、長年の謎や誤解に光を当てた画期的なリリースだといえるでしょう。

『GET BACK』アルバム(Glyn Johnsミックス)の収録曲と解説

『GET BACK』は本来、ビートルズが1969年に構想した“原点回帰アルバム”のタイトルでした。

この作品はリリース直前まで準備されていたにもかかわらず、最終的にはお蔵入りとなり、代わってリリースされたのが『レット・イット・ビー』です。

ここでは、グリン・ジョンズが手掛けた1969年版(Version 1)と1970年版(Version 2)の収録内容とその特徴を解説します。

Version 1(1969年ミックス)

- One After 909: ルーフトップライブの勢いをそのまま収録。初期ビートルズのロックンロール魂を再燃。

- Rocker: セッション開始時の即興演奏。ラフでリラックスした雰囲気が記録されている。

- Save The Last Dance For Me: ドリフターズのカバー。ビートルズの音楽的ルーツを感じさせるナンバー。

- Don’t Let Me Down: ジョンの切実な感情が乗ったラブソング。バンドの一体感も高い。

- Dig A Pony: ジョンのアブストラクトな詞とグルーヴが光る。トーク部分も含んだラフ編集が特徴。

- I’ve Got A Feeling: ポールとジョンのエネルギーがぶつかり合う強烈な楽曲。荒削りだが熱量は最高。

- Get Back: このプロジェクトの象徴。即興的でタイトなバンドサウンドが光る。

- For You Blue: ジョージの陽気なブルースナンバー。リラックスしたムードが魅力。

- Teddy Boy: ポールのソロアルバムにも収録された楽曲。ここではラフなアコースティック・セッションとして登場。

- Two Of Us: 友情と別れを同時に感じさせる名デュオ。カントリー風の軽やかさも特徴。

- Maggie Mae: リヴァプール民謡。セッション中の和やかな瞬間を切り取った短編。

- Dig It: 約4分の長尺ジャム。ジョンの即興語りが印象的で、グループの遊び心がにじむ。

- Let It Be: フィルターのかかっていない、ナチュラルな響きの初期テイク。

- The Long And Winding Road: 弦なし、ピアノと歌だけのシンプルなアレンジ。ポールの意志が反映された形。

- Get Back(Reprise): アルバムのクロージングとして再登場。ジョンのユーモアある台詞で幕を閉じる。

Version 2(1970年ミックス)

- 前バージョンをベースに、より整ったミックスと曲順で再構成。

- Teddy Boyが削除され、新たにI Me MineとAcross The Universeが追加。

- 音質や曲間のバランスが調整され、より“リリースに近い形”へとブラッシュアップされている。

- トーク部分の削除や編集の洗練により、ドキュメンタリー色は薄まったが、楽曲中心の構成としては完成度が高い。

これら2つの『GET BACK』ミックスは、ビートルズが「バンドとして最後に何を遺そうとしていたか」を知るための重要な資料です。

公式リリースとは異なるアプローチで、彼らの“未完成の想い”を感じ取ることができる貴重な音源となっています。

1970年公式に発売された「レット・イット・ビー」では、最後の曲の”Get Back”の後に、大きく拍手してくれたリンゴの妻のモーリンに、ポールは”Thanks, Mo”とお礼を言い、ジョンが”I’d like to say thank you on behalf of the group and ourselves, I hope we passed the audition.…”「バンドを代表して皆様にお礼申し上げます。オーディションに受かるといいんだけど」と言って周りを笑わせていますが、「GET BACK」では、1962年1月1日に受けたデッカ・レコードのオーディションでも演奏した”One After 909″の後に、小さな音で収録されています。『GET BACK』の趣旨は「ありのままのBeatlesを見せる事。」なので、”Save the Last Dance for Me”では音を外して歌い、”For You Blue”では失敗している部分を使ったのですが、”One After 909″はルーフトップ・コンサートの音源なので、一発録音ではなかったこともあり、小さく収録されているのでしょうか?

また、新たに収録された”I Me Mine”は1970年1月3日、4日のセッションで、ポール、ジョージ、リンゴ、の3人によって録音されました。”Across The Universe”は1967年に録音されたものの、ジョンが気に入らず、チャリティ・アルバム「NO ONE’S GONNA CHANGE OUR WORLD」に収録されたものを使っています。回転数を元に戻して、鳥の羽ばたく音などのサウンド・エフェクトを外し、生の音で収録されました。

ブートレグ名盤で読み解くリアルなビートルズ

ビートルズの『レット・イット・ビー』セッションは、映像や公式アルバムだけでは語り尽くせない膨大な素材に満ちています。

それらの多くは非公式音源(ブートレグ)として流通し、ファンや研究者の間で高い評価を受けてきました。

ここでは、その中でも特に有名な3作品、『SWEET APPLE TRAX』、『The GET BACK Journal』、『The Thirty Days』を紹介し、それぞれが記録する“リアルなビートルズ”の姿に迫ります。

『SWEET APPLE TRAX』に刻まれた“素”のビートルズ

『SWEET APPLE TRAX』は、1970年代に登場したビートルズ初期のブートレグLPとして知られ、『レット・イット・ビー』セッション中の未編集リハーサル音源を収録した画期的な作品です。

主にアップル・スタジオでの演奏が中心で、ルーフトップ・コンサート以前のセッションが軸となっています。

このブートでは、ポールが「Teddy Boy」を提案するも他のメンバーが退屈そうに演奏する場面や、ジョージがブルース風にギターを弾いている即興演奏など、公式には見られない“自然体”のビートルズを体感できます。

また、メンバー同士の会話や冗談も収録されており、彼らがいかにセッション中に気を遣い合い、あるいは遠慮しながら演奏していたかが垣間見えます。

とくにジョンとポールの間にある目に見えない緊張感は、演奏の“間”や会話のトーンから伝わってきます。

この音源の最大の魅力は、商業作品では削ぎ落とされるはずの曖昧さや揺らぎが、そのまま残されていることにあります。

だからこそ、音楽的な完成度よりも、“スタジオにいる感覚”を共有したいリスナーにとっては非常に貴重な記録なのです。

『The GET BACK Journal』の記録性と価値

『The GET BACK Journal』は、ブートレグレーベルYellow Dogによってリリースされたシリーズで、グリン・ジョンズによる複数の『GET BACK』ミックスを高音質で網羅した貴重な音源集です。

この作品の最大の特徴は、1969年のセッションの進行状況を“アルバム形式”で追体験できる構成にあります。

Version 1(1969年ミックス)とVersion 2(1970年ミックス)を中心に、オープニングからクロージングのトークまで含まれた編集は、まるで当時のスタジオに立ち会っているかのような没入感を生み出します。

たとえば「Get Back(Reprise)」では、ジョンの「I hope we passed the audition」という名セリフがそのまま収録され、“演奏としての終わり”と“バンドとしての終焉”が重なるように響きます。

また、Dig ItやMaggie Maeといった短い楽曲もカットされず、ありのままの流れで収録されている点も、公式盤とは大きく異なるポイントです。

このシリーズの意義は、『レット・イット・ビー』制作の“もしも”を想像させてくれる点にあります。

つまり、もしフィル・スペクターではなくグリン・ジョンズのバージョンがリリースされていたら、ファンの受け取り方やバンドの歴史的評価も違っていたかもしれないのです。

『The GET BACK Journal』は、ドキュメンタリーとアルバム制作の境界線を体験できるブートレグとして、多くの熱心なビートルズファンにとって“必携の一作”となっています。

『The Thirty Days』が見せる30日間の全貌

『The Thirty Days』は、Vigotoneレーベルを中心に制作された超大作ブートレグ・シリーズで、1969年1月に行われたGET BACKセッション全日程の録音を、日別に収録した50枚近いCDボックスです。

このボリュームは他のブートと一線を画しており、音楽作品というより、もはや「音のドキュメンタリー」とも言える内容です。

1月2日から始まるTwickenham Studiosでのリハーサルでは、ジョージの不満や緊張感が高まっていく様子が音から伝わってきます。

後半のApple Studio移行後は雰囲気がやや和らぐものの、意見の衝突や無言の空気も多く、バンドの終焉がじわじわと迫っていることを感じさせます。

このブートの特徴は、各日の進行をほぼリアルタイムで追える点にあります。

同じ曲を何度も繰り返し練習し、時に脱線し、時に新しいアレンジが生まれる──そのプロセスが克明に記録されており、ビートルズが「演奏していた時間のすべて」に触れることができるのです。

また、ジョンとポールの微妙なやり取り、リンゴの沈黙、ジョージの皮肉混じりのコメントなど、音楽以外の“人間関係のドラマ”も克明に浮かび上がります。

『The Thirty Days』は、その圧倒的な情報量ゆえに気軽に聴けるものではありませんが、「なぜビートルズが解散したのか」を知りたい人にとっては、これ以上ない一次資料です。

それは、『ザ・ビートルズ: Get Back』で映像化された世界を“音”で完全追体験できる唯一無二の存在だと言えるでしょう。

まとめ:『レット・イット・ビー』に込められたビートルズの別れのメッセージ

『レット・イット・ビー』は、ビートルズという伝説的なバンドが最後に世に送り出した“別れの手紙”とも言える作品です。

制作時点でメンバー間の関係は限界に近く、音楽性も人生観も、それぞれが異なる方向を向いていました。

しかしそんな中でも彼らは、音楽を通して互いを尊重し、最後まで最高の演奏を残すという意思を貫きました。

アルバムの表層にはポップな曲や美しいバラードが並びますが、その裏側には、解散に向かう“静かな決意”や“それぞれの旅立ち”が刻まれています。

『LET IT BE…NAKED』や『GET BACK』ミックス、そしてブートレグに触れることで、公式盤だけでは見えなかった彼らの素顔がより立体的に浮かび上がるのです。

また、ピーター・ジャクソン監督による映像作品『ザ・ビートルズ: Get Back』は、セッションにおけるメンバーの笑顔や創作の喜びを描き、ビートルズは決して“壊れただけ”ではなかったという希望を伝えてくれました。

一方で、1970年の映画『レット・イット・ビー』は、あえて緊張や沈黙、疲弊した空気を強調して編集されており、“終わりの記録”としての印象を強く残しました。

こうした複数の視点を経て振り返ると、『レット・イット・ビー』という作品には、単なる音楽以上のメッセージが込められていたことが分かります。

それは「諦め」ではなく、「受け入れること」、そして「前へ進むこと」──。

ビートルズはこのアルバムを通して、別れと再生の物語を、静かに私たちに語りかけているのです。

この記事を読むとわかること

- 『レット・イット・ビー』制作の裏側と解散への経緯

- GET BACKミックスやネイキッド版との違い

- ブートレグ音源が明かすビートルズの素顔