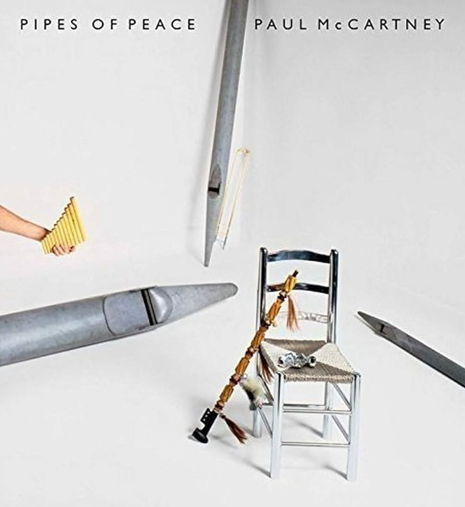

1983年にリリースされたポール・マッカートニーのアルバム『パイプス・オブ・ピース(Pipes of Peace)』。平和への願いを込めたタイトル曲と、マイケル・ジャクソンとの夢の共演「Say Say Say」で広く知られる本作は、ポールの“優しさ”と“実験精神”が共存する意欲作として、今なお多くのリスナーの記憶に残っています。

この記事では、『パイプス・オブ・ピース』というアルバムに込められた意味、時代背景、そして名曲たちがなぜ心を打つのかを掘り下げていきます。マッカートニーの音楽がどのように“平和”というテーマと響き合ったのかを紐解きながら、80年代ポップスの中でも異彩を放つこのアルバムの魅力を徹底解説していきます。

- ポール・マッカートニー『パイプス・オブ・ピース』の全体像と収録曲の魅力

- マイケル・ジャクソンとの共演曲の背景と音楽的意義

- タイトル曲に込められた平和への願いと実話に基づく感動的なMVの意味

『パイプス・オブ・ピース』とは?その背景と時代性

1983年にリリースされたポール・マッカートニーのアルバム『Pipes of Peace(パイプス・オブ・ピース)』は、冷戦時代の空気と個人の優しさが交差する作品として、多くのリスナーに深い印象を残しました。

この作品は前作『Tug of War』と共に録音された楽曲が多く含まれており、ポールの音楽的探究心とヒューマニズムの結晶といえる内容に仕上がっています。

平和へのメッセージを音楽としてどう表現するかに真摯に向き合った姿勢が、このアルバムの核にあります。

特にタイトル曲「Pipes of Peace」は、第一次世界大戦中に実際に起きた「クリスマス休戦」を題材にしており、敵国同士の兵士が一時的に武器を置き、言葉を交わし、サッカーをし、酒と食事を分かち合ったという史実を基にミュージックビデオが制作されました。

この映像は、単なる音楽プロモーションの枠を超え、戦争の不条理と平和の尊さを静かに、しかし強く訴えかける作品として語り継がれています。

ポールはこの曲で「世界中の子どもたちに平和の笛の吹き方を教えよう」と歌い、未来の世代にこそ希望を託すメッセージを込めています。

当時の80年代前半は、核戦争の脅威が世界を覆っていた時代でした。

そんな中で「平和」という言葉そのものを音にして届けたポールの挑戦は、音楽の力で人々の心を結ぶという、アーティストとしての使命感が滲むものでした。

結果として『Pipes of Peace』は、商業的にも成功しながら、ポール・マッカートニーの社会的発信の象徴的なアルバムとなりました。

『パイプス・オブ・ピース』全収録曲と解説

1983年にリリースされた『Pipes of Peace』は、ポール・マッカートニーが前作『Tug of War』と同時期に録音した楽曲をベースに構成されたアルバムです。

タイトル曲の平和のメッセージだけでなく、マイケル・ジャクソンとの共作やポップな実験作も含む、バラエティ豊かな構成が魅力です。

以下に、各曲の解説をまとめました。

| A1. Pipes of Peace(パイプス・オブ・ピース) | 第一次世界大戦のクリスマス休戦をモチーフに、平和の尊さを歌う珠玉のバラード。荘厳な弦と子ども合唱が印象的。 |

| A2. Say Say Say | マイケル・ジャクソンとの共作による世界的ヒット。軽快でキャッチーなメロディとコーラスの掛け合いが光る。 |

| A3. The Other Me | 内面の葛藤を歌うミドルテンポの一曲。エレピとシンセが絡み、柔らかなアレンジに仕上げられている。 |

| A4. Keep Under Cover | ポールらしいポップセンスが光る軽快なナンバー。リズムの切れとコーラスの彩りが絶妙。 |

| A5. So Bad | 感傷的なラブバラード。リンゴ・スターがドラムで参加し、懐かしさも感じさせる。 |

| B1. The Man | 再びマイケル・ジャクソンと共作。人生の目的と存在意義をテーマにした意欲作。 |

| B2. Sweetest Little Show | アコースティックギター主体の爽やかなポップソング。裏でシンセや拍手が遊び心を添える。 |

| B3. Average Person | 社会の中の“普通の人”にフォーカスを当てた曲。多様なSEや音の工夫がユニーク。 |

| B4. Hey Hey | インストゥルメンタルに近い実験曲。ファンク色の強いベースが特徴的。 |

| B5. Tug of Peace | 前作『Tug of War』との繋がりを意識した曲。リズム遊びやコラージュ的構成が印象的。 |

| B6. Through Our Love | 壮大で感動的なラストナンバー。愛を通して平和を築こうというメッセージで締めくくる。 |

このように、『Pipes of Peace』は単なるポップアルバムではなく、平和・愛・個人と社会のテーマを内包した作品として、再評価に値する一枚です。

ジョージ・マーティンがプロデュースを手がけ、マイケル・ジャクソン、リンゴ・スター、スタンリー・クラークなど豪華なゲスト陣が脇を固めています。

80年代ポップスの中でも、完成度とテーマ性を兼ね備えた隠れた名盤として、今なお聴きごたえがあります。

冷戦期の空気とポールのメッセージ性

1983年当時、世界は依然として冷戦の只中にありました。

核戦争の危機、米ソの対立、世界的な不安定さが、人々の暮らしにも重くのしかかっていました。

そんな中、ポール・マッカートニーが『Pipes of Peace』で歌い上げた「平和」のメッセージは、時代に対する静かな反論でもありました。

特にタイトル曲「Pipes of Peace」は、敵兵同士がクリスマスに武器を置き、友情を交わしたという実話を背景に、「争いの中でも人間性は失われない」という希望を描いています。

これは当時の多くのミュージシャンが「政治的プロテストソング」を歌う中で、ポールが選んだ“やわらかい平和の形”とも言えるでしょう。

とはいえ、このアルバムに対する世間の評価は二分されていました。

発売当初、一部の評論家からは「ポールの最高傑作」とまで称賛されたこともありました。

しかし一方で、地味でイギリス的すぎるという声や、「ビートルズ時代の革新性には及ばない」とする辛辣な評価もありました。

中でも、マイケル・ジャクソンと共演した「The Man」を第3弾シングルとして発売するという発表を受け、「ポールは一人ではヒット曲が書けないのか?」といった批判的な論調が目立ち始めたのです。

その批判は、前作でスティーヴィ・ワンダーと2曲、今作でマイケル・ジャクソンと2曲という共演に対して、「なぜ他のアーティストともっと幅広くコラボしないのか?」という疑問にまで発展しました。

確かにスティーヴィやマイケルは、数多くのアーティストと自由に共演していた時代でした。

それに比べ、ポールは慎重で内省的なコラボ姿勢を見せており、これが「保守的」「限界がある」と映ったのかもしれません。

しかし、ポールにとっては、単なる話題性やヒットのための共演ではなく、音楽的な信頼と共鳴があってこそのコラボレーションだったのでしょう。

その姿勢は、華やかさよりも誠実なメッセージの伝達を重視していた『Pipes of Peace』の音づくりにも表れていると感じます。

『Tug of War』との関係性と制作背景

『Pipes of Peace』は、1982年にリリースされた前作『Tug of War』のセッションから派生した作品でもあります。

実際に両アルバムの多くの曲が同じ録音時期に制作されており、プロデューサーもジョージ・マーティン、エンジニアもジェフ・エメリックと共通の布陣です。

つまりこの2作は、制作上は双子のような関係を持っています。

当初、ポール自身は2枚組アルバムとしてのリリースも検討していたと言われています。

しかし最終的に『Tug of War』が先に発表され、より政治的・社会的なメッセージが強調された作品として世に出る一方、『Pipes of Peace』はその“余剰曲”や新曲を組み合わせた形で構成されました。

このことから、当時の批評家の中には『Pipes of Peace』を「寄せ集め」や「アウトテイク集」と揶揄する声もありました。

ですが、実際のアルバムを聴けばわかるように、統一感ある音作りやメッセージ性、ポールらしいポップセンスの凝縮度は非常に高く、単なる余りものと片付けるにはあまりに勿体ない作品です。

また『Tug of War』ではジョン・レノンの死という出来事も反映されていましたが、『Pipes of Peace』ではポールが改めて自らの音楽性に向き合い、より“柔らかな反戦”を表現しようとした意図が感じられます。

その結果、『Pipes of Peace』はシリアスさよりも“優しさ”“メロディの美しさ”を強調する構成となり、平和というテーマを穏やかに、しかし力強く訴えかける作品となりました。

このアルバムが多彩なジャンルや実験性を含みながらも、最後に「Through Our Love」で締めくくられる構成は、“争いの時代を愛で終わらせよう”というポールの音楽的な哲学を象徴していると言えるでしょう。

名曲「Pipes of Peace」の意味と感動的なMV

アルバムの表題曲「Pipes of Peace」は、ポール・マッカートニーが“平和”という主題に真正面から取り組んだ数少ない楽曲のひとつです。

この曲には、メッセージ性、楽曲の美しさ、そして映像作品としての完成度がすべて詰まっており、アルバム全体の魂を象徴する存在となっています。

タイトルが示す“Pipes”はスコットランドのバグパイプを連想させつつ、「平和の笛」=Peace Pipeというアメリカ先住民の象徴も重ねており、言葉に込められた意味の深さも見逃せません。

この曲の最大の魅力のひとつが、MV(ミュージックビデオ)です。

MVでは、1914年の第一次世界大戦中に実際に起こった「クリスマス休戦」の史実を基に、イギリス兵とドイツ兵が一時的に戦闘をやめ、友情を育む様子が描かれています。

ポール自身が両軍の兵士を一人二役で演じ、戦場の厳しさと、その中で芽生える人間の温もりを静かに、しかし強烈に伝えています。

彼らは戦火の中でソーセージやお酒を交換し、言葉を交わし、果てはサッカーまで始めるという演出は、“敵”というラベルの無意味さを痛感させます。

MVの最後、将校が妻に宛てた手紙の引用を思わせるように、「ほんのひとときでも、私たちは人間としてつながることができた」という感情が残ります。

この物語が感動的なのは、それがフィクションではなく、実際に起こった出来事だからこそです。

そして、ポールはこの曲でこう歌います。

Help them to learn / Songs of joy instead of “burn, baby, burn” / Let us show them how to play the pipes of peace

“燃えろ”という怒りの歌ではなく、“喜びの歌”を子どもたちに教えようとするこのフレーズは、今なお強いメッセージ性を持っています。

このように「Pipes of Peace」は、ポールの優しさと静かな怒りが込められた名曲として、多くのファンに語り継がれています。

決して声高に叫ぶのではなく、音楽で心に届く“平和の笛”を吹く──そんなスタンスが、今の時代にも新鮮に響くのです。

クリスマス休戦を描いたビデオの意義

「Pipes of Peace」のミュージックビデオは、1914年の第一次世界大戦に実際に起きた“クリスマス休戦”を基に制作されました。

この史実は、イギリス軍とドイツ軍の兵士たちが、戦場で一時的に武器を置き、クリスマスを祝い合ったという奇跡のような出来事です。

彼らは敵同士でありながら、メリー・クリスマスと声をかけ、酒やソーセージを交換し、ついにはサッカーまでも始めたと記録されています。

このエピソードがMVに取り入れられたことは、単なる美談の再現ではなく、深いメッセージ性を帯びています。

それは「命令された敵でも、本当はただの人間である」という真理を伝え、人間の尊厳と共感の力を強く訴えるものでした。

実際にポール・マッカートニーが両軍の兵士役を演じることで、「私たちは状況次第でどちらの立場にもなり得る存在だ」というメタファーも込められています。

このビデオは、MTV時代の象徴的作品としても語られます。

映像の美しさ、セットのリアルさ、ポールの表情ひとつひとつに込められた哀しみと優しさは、強く視聴者の心を打ちました。

戦争の狂気を背景に、音楽が生み出す一瞬の和解──それこそが、「Pipes of Peace」が伝えたかった核心です。

また、子ども向けに出版された『世界で一番の贈りもの』(評論社)という絵本でも、このエピソードが温かく描かれており、未来の世代に“戦争の不条理”と“希望の種”を伝える文化的資産としても評価されています。

ミュージックビデオが単なる映像表現に留まらず、人間と人間の間に生まれる奇跡のような瞬間を伝える記録映像として位置づけられているのです。

40年近く経った今もなお、「Pipes of Peace」のMVは“未完の宿題”としての平和を私たちに問いかけ続けています。

“平和の笛”に託されたマッカートニーの願い

「Pipes of Peace(パイプス・オブ・ピース)」というタイトルが示す“笛”は、単なる音楽的な装飾ではなく、ポール・マッカートニーが子どもたちや次の世代に託した「平和の象徴」です。

彼はこの曲の中で、こう呼びかけます。

Let us show them how to play the pipes of peace.

「私たちは子どもたちに、“燃やせ”ではなく“喜びの歌”を教えるべきだ」という強い信念が、この一文に凝縮されています。

1983年の世界情勢を見れば、こうしたメッセージがどれほど切実だったかは明らかです。

核戦争の危機、戦争の記憶、分断の深まり──それらすべてに抗うように、ポールは「笛を吹こう」と歌いました。

それは言い換えれば、音楽によって争いを止め、人の心をつなごうとする、ポールらしい“非武装の提案”だったのです。

また、「笛を吹く」という動作そのものが象徴的です。

声を荒げるのではなく、やわらかく息を吹き込み、音で空気を変える──まさに、ポール・マッカートニーの音楽家としての哲学が表れています。

ビートルズ時代に“革命”を、そしてソロになって“調和”を語るようになった彼の変化は、この曲においてひとつの到達点を迎えたともいえるでしょう。

「Pipes of Peace」は、そのメロディの柔らかさ、構成の美しさだけでなく、世界への願いをこめたスピリチュアルな力が宿っています。

それゆえに、この曲はただのポップスではなく、“祈り”としての音楽として、長く聴き継がれているのです。

ポールの願いは、もはや単に「聴いてほしい」ではなく、「あなた自身も笛を吹いて、平和の音を響かせてほしい」という、行動への呼びかけでもあったのかもしれません。

マイケル・ジャクソンとの共演「Say Say Say」の魅力

「Say Say Say」は、ポール・マッカートニーとマイケル・ジャクソンによる共作であり、1983年のポップシーンを席巻した大ヒット曲です。

アメリカでは6週連続1位を獲得し、UKチャートでも2位を記録するなど、国際的に高い評価を受けました。

この曲は、ただのヒットソングではなく、世代もジャンルも異なる二人のスーパースターが交差した奇跡のような瞬間として、今も語り継がれています。

サウンドは、軽快なギターとファンキーなリズムに乗せた軽やかなメロディが特徴。

マイケルの柔らかなファルセットとポールのメロウなボーカルが交互に登場し、絶妙なハーモニーを生み出しています。

二人の声がまるで“会話”をするように絡むスタイルは、この曲の最大の魅力とも言えるでしょう。

歌詞はシンプルながらも、愛を伝えることの難しさと、それでも「言ってほしい」「伝えてほしい」という心の叫びが表現されています。

“Say say say what you want, but don’t play games with my affection.”──真実の言葉で愛を交わしてほしいというメッセージが込められています。

ミュージックビデオでは、二人がインチキ商人として旅回りをするコメディタッチの演出がなされ、マイケルとポールの仲睦まじい姿が多くのファンに新鮮な驚きを与えました。

MTV時代の映像文化においても、このビデオは印象的な一本とされています。

なお、ポールとマイケルの共演は前作『Tug of War』の「The Girl Is Mine」(マイケルのアルバム『Thriller』収録)に続くものですが、「Say Say Say」はより自由で楽しげな空気感が漂っており、まさに80年代ポップスの象徴的な1曲です。

とはいえ、当時の一部批評家からは、「マイケルとの共作ばかりで、ポール単独の力が弱まったのでは?」という声も上がりました。

しかしそれは、音楽の可能性を広げる柔軟なコラボレーションを、あえて選んだポールの姿勢の現れでもありました。

「Say Say Say」は、ポールの伝統とマイケルの革新が交差した瞬間を記録した、音楽史に残る宝物です。

80年代ポップスの象徴としてのコラボレーション

1980年代は、テクノロジーの進化とともに、ジャンルを越えたコラボレーションが加速度的に広がった時代でした。

MTVの登場により、音楽は“聴くもの”から“見るもの”へと変化し、アーティスト同士の融合が新たな創造の中心となっていきます。

そうした中で生まれたのが、ポール・マッカートニーとマイケル・ジャクソンの共演です。

ポールは、すでにビートルズとウィングスを経て、成熟したポップ職人としての地位を確立していました。

一方でマイケルは、ソロ・アーティストとして完全に覚醒しつつあり、『Thriller』で世界的なスーパースターへと駆け上がる真っ只中にありました。

この二人が手を組むというニュースは、音楽業界にとってまさに“世代とスタイルの橋渡し”とも言えるセンセーショナルな出来事でした。

「Say Say Say」や「The Man」には、ポールの親しみやすいメロディ感覚と、マイケルのリズムセンスとボーカルの色気が見事に融合しています。

お互いの持ち味を引き出し合いながら、新しい“共作のかたち”を生み出したのです。

このスタイルは後に、マドンナとプリンス、

デヴィッド・ボウイとクイーン

など多くのコラボにも影響を与えていくことになります。

また、ミュージックビデオにおいても、演技力とパフォーマンスを融合させた映像作品として、視覚と聴覚の融合を高めることに成功しました。

「Say Say Say」のMVでは、二人が詐欺師のようなキャラクターを演じながら街を巡るユーモラスな内容で、ポップスターの人間的な一面を垣間見せたこともファンの心を掴みました。

この共演によって、ポールは自身の音楽的領域を広げ、マイケルは“世界との接点”をさらに広げていったのです。

それはまさに、80年代ポップスが到達したコラボレーションの象徴的瞬間であり、今もなお語り継がれる歴史的な交差点です。

相互に影響を与え合った2人の関係性

ポール・マッカートニーとマイケル・ジャクソンの関係は、単なる共演の枠を超えて、音楽的・人的にも影響し合う深いものでした。

ポールは、マイケルに対してビジネス的なアドバイスまでしていたと言われています。

特に音楽出版(著作権)に関する話をしたことが、後の大きな転機に繋がります。

当時、ポールはビートルズ時代の楽曲の権利を取り戻したがっていました。

彼はマイケルに「音楽出版は重要だよ」と語ったことがあったと言われています。

その後、マイケルは実際にビートルズの楽曲の権利(ATV音楽出版社)を買収することになり、ポールとの関係はやや緊張を孕むものに変化していきました。

この出来事は一時的に2人の関係に距離を生みましたが、「音楽を通じて築いたリスペクト」は消えたわけではありません。

むしろ、「Say Say Say」や「The Man」に込められた共演の記録は、二人が同時代に音楽で世界に希望を届けようとしていた証そのものです。

ポールは、マイケルの若さ、純粋さ、才能に敬意を抱いていたと言われています。

一方で、マイケルにとってポールは、伝説的バンド出身の生きたレジェンドであり、音楽の師でもありました。

この互いに学び合う姿勢こそが、彼らの共演をただの話題性にとどめず、作品として高い完成度を保たせた要因でもあるのです。

「Say Say Say」の陽気な映像の裏には、二人が信頼し合い、同じ方向を見ていた時間が確かに存在しました。

それがあったからこそ、たとえその後のビジネス的なすれ違いがあったとしても、音楽の中に残された“二人の関係の温度”は変わることがないのです。

アルバム全体に流れる“優しさ”と“違和感”

『Pipes of Peace』というアルバムには、全編を通して“優しさ”のムードが流れています。

一音一音に角がなく、ポール特有の温かみや包容力が漂い、聴いているだけで心がほぐれていくような感覚があります。

その一方で、どこか“違和感”や“非連続性”のようなものがあると感じるリスナーも少なくありません。

この違和感のひとつの要因は、やはり楽曲の制作時期のズレや方向性のばらつきにあります。

実際、このアルバムには前作『Tug of War』のアウトテイクが多く含まれており、新曲との混在によって“統一感の欠如”という印象を与えてしまった面は否めません。

また、軽妙なファンクからインスト的な遊び曲、感動的なバラードまで幅が広いため、「アルバムとしての重心が定まっていない」という批評もあります。

しかし、その“まとまりのなさ”こそが、ポールのこの時期のリアルな姿でもありました。

ビートルズという巨大な遺産を背負いながら、“戦争のない世界”を夢見る理想主義者として、ソロアーティストとしての自分を模索していたのです。

それが楽曲ごとのトーンの違いとして表れており、むしろポールという人物の“多面性”を感じさせてくれる部分でもあります。

また、“戦争への怒り”を露わにするのではなく、穏やかな反戦メッセージを散りばめた表現方法も、このアルバムの個性を強くしています。

「Pipes of Peace」や「Through Our Love」に代表されるように、愛や希望といった“ポジティブな武器”で人の心に訴えかける手法は、激動の80年代にあって非常にユニークでした。

その結果、アルバム全体としては地味に見えるかもしれませんが、静かに心を満たしてくれるような“音楽の灯火”が宿っていることに気づかされます。

『Pipes of Peace』は、ポールのソロ作品の中でも特に“人間らしさ”がにじみ出た、繊細でやさしい一枚なのです。

他の収録曲の魅力:「So Bad」「Keep Under Cover」など

『Pipes of Peace』の中で、「Pipes of Peace」や「Say Say Say」が華やかに注目される一方、他の収録曲にも見逃せない魅力が散りばめられています。

それぞれがポールの多彩な表現力を反映し、アルバムの深みを与える存在です。

まず注目したいのが「So Bad」です。

この曲はリンゴ・スターがドラムを担当し、しっとりとしたバラードに仕上がっています。

ポールがファルセットで切なく歌い上げるメロディは、「あの人に会いたい」という気持ちをまっすぐに表現しており、聴く者の心にやさしく染み込んでいきます。

一方、「Keep Under Cover」は、ややミステリアスなイントロからスタートし、サビで一気に明るさを放つ構成が印象的です。

力強いビートとキャッチーなメロディが融合し、“ポールらしいポップセンス”を堪能できる楽曲です。

アルバムに活気を与える役割を担っており、隠れた名曲として支持されています。

また、「The Other Me」は自分の弱さを見つめる内省的な曲で、等身大のポールが垣間見えます。

そして「Average Person」や「Sweetest Little Show」といった楽曲では、ユーモアや日常への眼差しが織り込まれており、彼の作曲家としての懐の深さを実感できます。

B面後半に登場する「Hey Hey」や「Tug of Peace」は、シンセサウンドを駆使した実験的な構成となっており、当時の音楽テクノロジーへの関心も反映されています。

とくに「Tug of Peace」は前作『Tug of War』との連続性を意識した構成で、ポールなりの“戦争と平和”の対比の中にある葛藤を描いているようにも感じられます。

最後の曲「Through Our Love」は、愛を通して世界を変えていくという希望に満ちたフィナーレです。

美しいストリングスと穏やかな歌声が、アルバム全体を優しく締めくくる名曲です。

このように、表のヒット曲に隠れてしまいがちな楽曲群も、それぞれが明確な役割と個性を持っており、『Pipes of Peace』というアルバムを“聴き込む価値のある作品”へと押し上げています。

2015年リマスター版とアーカイヴ・コレクションとしての価値

『Pipes of Peace』は2015年に「ポール・マッカートニー・アーカイヴ・コレクション」の一環として、リマスターされて再リリースされました。

このシリーズは、ポール自身の監修によるリマスタープロジェクトで、2010年からヒア・ミュージックよりスタートした公式コレクションです。

本作のリマスター版は、音質の向上に加え、貴重な未発表音源や映像特典を含む豪華パッケージで話題を呼びました。

デラックス・エディションの内容

『Pipes of Peace』2015年版は、スタンダード盤、2CD仕様のスペシャル・エディション、アナログLP、デラックス・ボックスなど複数フォーマットで登場しました。

特にデラックス・エディション(日本盤は8,000部限定生産)では、以下のような内容が収録されています。

- Disc 1:オリジナル・アルバムの最新リマスター音源

- Disc 2:ボーナストラック(デモや別ミックス、未発表音源など)

- 豪華ブックレット:制作背景や貴重な写真、ポールのコメントを収録

- 一部フォーマットにはハイレゾ音源ダウンロード・キー付き

SHM-CD仕様(日本盤)によって、よりクリアで豊かな音質が体感できると好評です。

アーカイヴ・シリーズにおける本作の立ち位置

『Pipes of Peace』は、前作『Tug of War』とともに2015年に同時リマスターされました。

この2作は制作時期が重なっているため、アーカイヴシリーズでも“対になる作品”として扱われ、同じタイミングでのリリースはファンにとって象徴的な出来事となりました。

収録ボーナストラックには、未発表だった「It’s Not On」や、「Say Say Say (2015 Remix)」なども含まれ、マニアにも注目されました。

リマスター版の意義と再評価

このリマスター再発を通じて、『Pipes of Peace』は再び注目を集めました。

当時は賛否両論だったこのアルバムが、丁寧な再構築と歴史的文脈の提示によって、新しい世代にも理解され始めたのです。

アーカイヴ・コレクションは単なるリマスターを超え、音楽史の中で作品の価値を見直すプロジェクトとして高く評価されています。

2015年リマスター盤『Pipes of Peace』収録ボーナストラック一覧

デラックス/スペシャル・エディションのDisc 2には、貴重な未発表音源や別バージョンが収録されています。

- Average Person (Demo) – 未発表デモ。親しみやすいメロディが際立つ。

- Keep Under Cover (Demo) – ドラマティックな展開が印象的な初期バージョン。

- Sweetest Little Show (Demo) – 軽快なリズムとメロディの対比が魅力。

- It’s Not On – 完全未発表曲。ユーモラスなリズムと実験的構成。

- Simple As That – シングルB面でしか聴けなかったレアトラック。

- Say Say Say (2015 Remix) – 新ミックスによってポールとマイケルのボーカル配置が逆転。ファン必聴のリワーク。

『Pipes of Peace』2015年リマスター版 CD仕様別比較表

| 仕様 | 収録内容 | 特徴 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 通常盤(1CD) | オリジナル・アルバムのみ | リマスター音源のみ収録 | SHM-CD仕様(日本盤) |

| スペシャル・エディション(2CD) | CD1: 本編、CD2: ボーナストラック | デモ&未発表曲を多数収録 | SHM-CD、オビ付き(日本盤) |

| デラックス・エディション(2CD+DVD+ブックレット) | スペシャルと同内容+豪華資料&映像 | ブックレットやポールの手書き資料など豊富 | 8,000部限定生産(日本) |

| アナログLP(2LP) | CD1&CD2と同内容 | 180g重量盤、MP3ダウンロードコード付 | 海外限定、カラー盤もあり |

まとめ:ファンにとっての価値

特にSay Say Say (2015 Remix)は、本リリースの目玉のひとつです。

当時未発表だったデモ音源は、ポールの創作過程を垣間見ることができ、熱心なリスナーには非常に魅力的な内容です。

賛否が分かれる理由と再評価の声

『Pipes of Peace』は、その発売当初から評価が大きく分かれた作品です。

「Pipes of Peace」や「Say Say Say」といったシングル曲の成功により、商業的には一定の成果を収めましたが、アルバム全体の完成度に対する意見は二極化しました。

当時の評論家の中には、「ポールの最高傑作」と絶賛する声があった一方、「前作のアウトテイクを寄せ集めただけ」と酷評する声も存在しました。

その理由の一つが、楽曲のトーンのばらつきやコンセプトの曖昧さです。

平和をテーマにした荘厳なバラードと、シンセ主導の軽妙なポップスが同居しているため、統一されたアルバムとしての印象が弱く、聴き手によって“散漫”と感じられることもありました。

また、マイケル・ジャクソンとの共演曲「The Man」が第3弾シングルとして予定された際には、「ポールは一人ではヒットを作れないのではないか」という批判も上がりました。

このような外部からの期待や過剰な比較が、アルバムそのものの純粋な評価を難しくしていたとも言えるでしょう。

しかし時代を経て、このアルバムを“再発見”する動きも広がっています。

2015年にリリースされたリマスター&アーカイブ版では、デモ音源や未発表テイクなどが追加収録され、制作過程や楽曲の背景がより明確になったことで、作品への理解が深まりました。

さらに、MV「Pipes of Peace」に込められたクリスマス休戦のメッセージが、戦争が続く現代において再び注目されるようになり、このアルバムが発していたテーマが、よりリアルに受け止められるようになったのです。

音楽的には地味かもしれませんが、“優しさ”という価値を音で伝えようとする姿勢が、今改めて多くの人に響いています。

ポールの作品群の中でも、『Pipes of Peace』は決して派手さはありません。

しかし、それゆえにこそ、静かに、長く、心に残る作品として、確かな存在感を放ち続けているのです。

まとめ:『パイプス・オブ・ピース』が語りかけるもの

ポール・マッカートニーの『Pipes of Peace』は、単なるポップアルバムではありません。

「戦争よりも、平和を」という普遍的な願いを、やさしい旋律と穏やかな言葉で伝えた作品です。

当時の冷戦下の世界で、このような“静かなメッセージ”を音楽で届けるという行為は、ポールなりの抵抗であり、そして祈りでもありました。

収録曲の中には、マイケル・ジャクソンとの夢の共演から、実験的な音作り、感傷的なバラードまで幅広い表現が含まれています。

それぞれがポールの多面性を映し出しながら、“争いと和解”“個と世界”という対立と融合の物語を形づくっているようにも感じられます。

評価が分かれた作品ではあるものの、今の時代に聴き直すことで、音楽が持つ“癒し”と“きっかけを与える力”を再認識させてくれます。

「Pipes of Peace」を聴くことは、誰かと心を通わせる練習なのかもしれません。

たとえ小さな“笛”の音でも、それが世界のどこかで誰かの心を救うのであれば、それは音楽にできる最も素晴らしい奇跡です。

そしてポールは、この作品でその奇跡の種を撒き続けています。

最後に、ポールのこの一節を胸に留めたいと思います。

Let us show them how to play the pipes of peace.

“平和の笛”の吹き方を、次の世代に教える──それこそが、『Pipes of Peace』が私たちに託した大切なメッセージなのです。

- ポール・マッカートニーによる平和をテーマにした名作

- マイケル・ジャクソンとの共演曲「Say Say Say」や「The Man」も収録

- 「Pipes of Peace」は実話を基にした感動的なMVが話題に

- 一見地味ながらも優しさとメッセージ性が光るアルバム

- 前作『Tug of War』との繋がりや制作背景も重要な要素

- 発売当時の評価は賛否両論ながら、近年再評価が進む

- 収録曲それぞれに異なる個性と音楽的意図が込められている

- 静かに心に響く“ポール流の平和論”を音楽で体現した作品