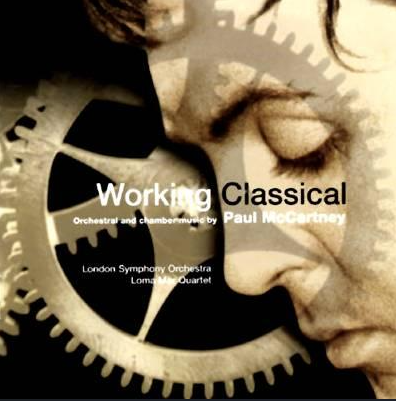

ポール・マッカートニーが1999年に発表したクラシック作品集『ワーキング・クラシカル』。本作は単なるセルフカバー集ではなく、彼の人生や喪失、そして音楽への純粋な愛が深く刻まれたアルバムです。

ビートルズ時代から培われたメロディメーカーとしての才能は、オーケストラや室内楽編成によって新たな表情を見せます。そこにはポップスターとしての華やかな顔だけでなく、作曲家として真摯に音楽と向き合うポールの姿があります。

本記事では、『ワーキング・クラシカル』に込められた背景や人生との関わり、そして名曲がどのように再解釈されたのかを紐解いていきます。

- 『ワーキング・クラシカル』制作背景と人生との関係

- 名曲セルフカバーの聴きどころと再構築の魅力

- 作曲家ポールの本質とクラシック挑戦の意義!

『ワーキング・クラシカル』はポールの人生を映すアルバム

『ワーキング・クラシカル』は、単なるクラシック編曲アルバムではありません。

そこにはポール・マッカートニー自身の人生の転機と感情が、静かに、しかし確かに刻み込まれています。

特に1990年代後半という時代背景を踏まえると、本作は彼の内面を映し出す極めて私的な作品だと私は感じます。

リンダへの想いがにじむ楽曲たち

1998年に最愛の妻リンダ・マッカートニーを亡くしたポールにとって、本作は悲しみと向き合う時間の中で生まれたアルバムでした。

ロックやポップスのような外向的なサウンドではなく、弦楽器を中心とした室内楽編成を選んだこと自体が、彼の心境を物語っています。

派手な演出を排し、旋律そのものに語らせる構成は、喪失の痛みを抱えながらも前へ進もうとするポールの姿勢の表れだといえるでしょう。

実際に収録曲の多くは、温かくもどこか切ない響きを持ち、聴き手に深い余韻を残します。

私はこのアルバムを聴くたびに、音数の少なさが逆に感情の濃さを際立たせていると感じます。

本作はリンダへの鎮魂と再出発の記録でもあるのです。

ポップスからクラシックへの自然な進化

ポールは以前からオーケストラ作品を手がけてきましたが、『ワーキング・クラシカル』ではより親密なアプローチが取られています。

ビートルズ時代から評価されてきた卓越したメロディメイカーとしての才能が、歌詞やバンドサウンドを離れることで、より純粋な形で浮かび上がります。

これはロックからクラシックへの転向ではなく、作曲家としての必然的な深化だと私は考えます。

ポップスで培った旋律感覚があったからこそ、弦楽四重奏や小編成オーケストラでも強度を失わないのです。

つまり本作は、ジャンルを越えた挑戦というよりも、ポールの人生を通して積み重ねられた音楽経験の集大成といえるでしょう。

“ワーキング”という言葉には、流行や評価に左右されず、黙々と創作を続ける彼の姿勢がにじんでいます。

だからこそ本作は、華やかな成功の物語ではなく、音楽家ポール・マッカートニーの人生そのものを映すアルバムなのです。

収録曲全曲紹介|アルバム別ガイド

『ワーキング・クラシカル』は、ポール・マッカートニーの名曲を室内楽編成で再構築した作品です。

ここでは全収録曲をオリジナル曲とセルフカバー曲に分けて整理し、それぞれの意味と聴きどころを簡潔に紹介します。

オリジナル・クラシカル作品

- ジャンク:もともとは『マッカートニー』収録曲。言葉を排し、旋律そのものの郷愁が際立つ名アレンジ。

- リーフ:自然を思わせる穏やかな小品。弦の響きが繊細な情景を描く器楽曲。

- ヘイメイカーズ:軽やかなリズム感が心地よい室内楽作品。ポールらしい親しみやすさが光る。

- ミッドワイフ:静謐で内省的な空気を持つ楽曲。抑制された構成が印象的。

- スパイラル:旋律が螺旋を描くように展開する構築的作品。作曲家としての実験性が感じられる。

- やさしい気持ち:タイトル通り温かく包み込むような響き。シンプルな主題が心に残る。

- サムデイズ:ポールが後年も大切にする旋律美が凝縮された楽曲。哀愁と希望が同居する。

- チューズデイ:軽やかなモチーフが印象的な小品。日常の一瞬を切り取ったような親密さ。

- 僕のベイビー:愛情をテーマにした柔らかな旋律。室内楽編成でもポップ感覚が生きている。

セルフカバー(ポップス楽曲の再構築)

- マイ・ラブ:代表的ラブソングをインスト化。歌がなくても成立する旋律の強さを証明。

- 恋する事のもどかしさ(Maybe I’m Amazed):情熱的バラードを抑制的に再構築。旋律の骨格が際立つ。

- カリコ・スカイズ:穏やかな名曲をより透明感のある響きで再提示。弦の余韻が美しい。

- ゴールデン・アース・ガール:自然への愛を感じさせる旋律が、室内楽編成でさらに優雅に。

- ラブリー・リンダ:デビュー作冒頭曲を再解釈。リンダへの想いを静かに回顧するラストが印象的。

名曲はどのようにクラシックへ生まれ変わったのか

『ワーキング・クラシカル』の最大の魅力は、誰もが知る名曲が新たな姿で蘇る点にあります。

歌詞やバンドサウンドを取り払い、純粋な旋律だけで勝負することで、メロディそのものの強度が浮き彫りになります。

ここでは、ポールがどのようなアプローチで名曲を再構築したのかを見ていきます。

セルフカバーの再構築という挑戦

本作には「Maybe I’m Amazed」や「My Love」など、ポールの代表曲がインストゥルメンタルとして収録されています。

歌が存在しないことで、リスナーは自然と旋律の流れや和声の動きに耳を傾けることになります。

ボーカルに頼らず感情を伝えられるかという挑戦は、作曲家としての自信がなければ成り立ちません。

私は特に「Maybe I’m Amazed」の再構築に、ポールの覚悟を感じます。

ロックバラードとしての高揚感を抑えつつも、旋律の美しさは少しも損なわれていません。

メロディが主役になることで楽曲の本質が見えるのです。

弦楽四重奏が引き出す旋律美

本作ではロンドン交響楽団のメンバーによる演奏が参加し、室内楽的なアプローチが採用されています。

特に弦楽四重奏は、音の隙間や呼吸を大切にしながら旋律を丁寧に描き出します。

過度な装飾を排したシンプルな編曲が、ポールのメロディラインをより際立たせています。

ポップス版ではリズムや歌詞に注意が向きがちですが、クラシック版では和声の流れや対旋律の美しさがはっきりと聴き取れます。

それはまるで、よく知っている風景を別の角度から眺め直すような体験です。

名曲は形を変えても名曲であるという事実を、このアルバムは静かに証明しています。

オリジナル新曲が示す作曲家としての現在地

『ワーキング・クラシカル』にはセルフカバーだけでなく、クラシック作品として書き下ろされた新曲も含まれています。

それらの楽曲は、ポップス的構造に依存せず、純粋な器楽曲として成立しています。

ポールは過去の栄光に頼らず、新たな表現に挑戦しているのです。

旋律の親しみやすさはそのままに、展開や構成にはクラシックならではの構築美が見られます。

私はここに、ビートルズの元メンバーではなく、一人の作曲家として歩み続けるポールの現在地を見る思いがします。

『ワーキング・クラシカル』は回顧ではなく前進の作品なのです。

シングル「A Leaf」について

「A Leaf」は、ポール・マッカートニーがクラシック作曲家として発表した代表的な器楽作品です。

もともとは1995年にソロ・ピアノ曲として制作され、その後『ワーキング・クラシカル』にも収録されました。

ポップスターではなく“作曲家ポール”を前面に出した象徴的作品といえるでしょう。

ピアノ独奏版の魅力

「A Leaf」は、リンダ・マッカートニーの詩に触発されて書かれたとされる楽曲です。

タイトルが示す通り、一枚の“葉”を思わせる繊細な旋律が、静かに揺れるように展開していきます。

シンプルな構成の中に漂う抒情性が、この曲の最大の魅力です。

技巧を誇示するタイプのクラシック曲ではなく、感情の流れを大切にした親密な作品となっています。

室内楽版で広がる世界観

『ワーキング・クラシカル』に収録されたバージョンでは、弦楽アンサンブルが加わり、より豊かな響きへと発展しています。

ピアノ版の静謐さを保ちながらも、旋律に奥行きと陰影が加えられているのが特徴です。

このアレンジによって、「A Leaf」は単なる小品から、アルバム全体を象徴する重要曲へと位置づけられました。

「A Leaf」が持つ意味

一枚の葉は、自然、循環、そして生命の象徴とも解釈できます。

リンダを失った後の時期にこの楽曲が再提示されたことを考えると、そこには喪失と再生のイメージが重なります。

派手さはなくとも、静かに心へ沁み込むこの楽曲は、『ワーキング・クラシカル』の精神を最も端的に表したシングルだといえるでしょう。

クラシック作品としての『ワーキング・クラシカル』の魅力

『ワーキング・クラシカル』は、ポール・マッカートニーのキャリアの中でも異色の作品として語られることが多いアルバムです。

しかし実際に聴いてみると、そこにあるのは難解な前衛音楽ではなく、驚くほど親しみやすいクラシック作品です。

ここでは、クラシック作品としての本作の魅力を具体的に掘り下げていきます。

初心者でも楽しめる理由

クラシック音楽に対して「難しい」「敷居が高い」という印象を持つ人は少なくありません。

しかし本作は、もともとポップスとして親しまれてきた旋律が土台にあるため、自然と耳に馴染みます。

知っているメロディだからこそ安心して聴けるという点は、大きな魅力です。

さらに編成は壮大なフルオーケストラ中心ではなく、室内楽的な親密さを重視しています。

そのため音の密度が過剰にならず、旋律の流れをじっくり味わうことができます。

クラシック入門としても最適な一枚だと私は感じます。

作曲家ポールの本質が見える一枚

ロックやポップスでは、歌詞やビート、サウンドプロダクションが注目されがちです。

しかし『ワーキング・クラシカル』では、それらを取り払うことで純粋な旋律と和声の美しさが際立ちます。

これはつまり、ポールがいかに優れたメロディメーカーであるかを証明する作品でもあります。

歌がなくても成立する楽曲は、本質的に強い構造を持っています。

私は本作を聴くたびに、ビートルズ時代から続く旋律感覚の一貫性に驚かされます。

ジャンルが変わっても才能は揺るがないという事実が、ここにはあります。

静けさの中に宿る感情の深さ

本作の音世界は、派手さや劇的な展開を前面に出すものではありません。

むしろ抑制された表現の中に、深い感情が込められています。

音数を減らすことで感情を濃くするというアプローチは、成熟した音楽家ならではの選択です。

静かな弦の響きや緩やかな旋律線は、聴く者に内省の時間を与えてくれます。

それはライブ会場の熱狂とは対極にある体験ですが、だからこそ心の奥に届くのです。

『ワーキング・クラシカル』は静かに心を揺さぶるアルバムだと私は思います。

ポップスターのその先へ ― ポールが描いた音楽の未来

ビートルズのメンバーとして世界的成功を収めたポール・マッカートニーは、その後も常に第一線で活動を続けてきました。

それでも彼は過去の栄光に安住することなく、新しい音楽表現に挑戦し続けています。

『ワーキング・クラシカル』は、そんなポールが“ポップスターのその先”を見据えて生み出した作品だと私は感じます。

ジャンルを越える創作意欲

ポールはロック、ポップス、エレクトロニカ、オラトリオなど、さまざまなジャンルに挑戦してきました。

クラシック作品への取り組みも、その延長線上にあります。

商業的成功だけを目的としない創作姿勢こそが、彼のキャリアを特別なものにしているのです。

『ワーキング・クラシカル』は大衆的ヒットを狙った作品ではありません。

それでも発表したという事実に、音楽家としての誠実さが表れています。

純粋に「書きたい音楽」を形にしたアルバムだといえるでしょう。

“ワーキング”に込められた意味

アルバムタイトルにある“ワーキング”という言葉は、労働者階級出身である彼のルーツを想起させます。

同時にそれは、今もなお作曲を続ける現役の音楽職人としての姿勢を示しているようにも思えます。

スターでありながら「働き続ける作曲家」であるという自己認識が、このタイトルには込められているのではないでしょうか。

華やかなステージの裏で、地道に音を書き続ける姿勢こそがポールの本質です。

私はこのタイトルに、謙虚さと誇りの両方を感じます。

音楽に生涯を捧げる覚悟が、この一語に凝縮されているのです。

『ワーキング・クラシカル』とポールの人生を振り返るまとめ

『ワーキング・クラシカル』は、ポール・マッカートニーのキャリアの中で静かな位置を占める作品かもしれません。

しかしその内容は、彼の人生・喪失・再生が凝縮された重要作です。

派手さはなくとも、深い余韻と誠実さに満ちたアルバムだと私は考えます。

名曲の再構築、新たな器楽作品への挑戦、そしてジャンルを越える創作意欲。

それらはすべて、ポールが音楽とともに生き続けてきた証です。

『ワーキング・クラシカル』は、ポールの人生そのものを映す一枚として、これからも静かに聴き継がれていくでしょう。

- 『ワーキング・クラシカル』は人生を映す作品

- リンダへの想いがにじむ室内楽アレンジ

- 名曲セルフカバーで旋律美が際立つ!

- 歌を排したことで見える作曲家の本質

- オリジナル器楽曲に見る新たな挑戦

- クラシック初心者にも聴きやすい一枚

- ジャンルを越える創作意欲の結晶

- “働き続ける音楽家”ポールの姿勢