1989年、映画『バットマン』がスクリーンに闇を落とした年。ゴッサム・シティの夜を彩ったのは、ティム・バートン監督のビジュアルセンスだけではなかった。

プリンス──その名を聞いただけで脈が跳ねる、孤高のアーティストが、サウンドトラックという形式に挑み、そして打ち破った。

黒を基調としたあのジャケット。異様な緊張感と艶のあるファンクが共存するサウンド。これはただの映画の付属品ではない。

“Batman”アルバムは、仮面の下の葛藤と、音楽家プリンスの創造の火花が交錯する、ひとつの“作品”だった。

プリンス×バットマンの奇跡──1989年の『Batman』アルバムに宿る黒きファンクの衝撃

プリンスと『バットマン』が出会った背景

1989年、世界中が映画『バットマン』の登場に熱狂する中、音楽界でも前代未聞のコラボレーションが実現した。

その中心にいたのがプリンスである。

当時、プリンスはすでに『Purple Rain』や『Sign “☮” the Times』といったアルバムで音楽的・商業的に大きな成功を収めていたが、1988年の『Lovesexy』ツアーが思ったほどの利益を出せず、キャリアの再起を期していた時期でもあった。

一方で、映画界ではティム・バートン監督が新たなダーク・ヒーロー像を提示しようとしていた。

彼が手がける『バットマン』は、従来のヒーロー映画の明るく正義一辺倒な描写を一変させ、「闇」や「精神の二面性」をテーマに据えていた。

そんな中、映画の制作段階でバートンが仮編集に使用した楽曲が、なんとプリンスの「1999」と「Baby I’m a Star」だった。

これに感銘を受けたジャック・ニコルソン(ジョーカー役)が、「この映画にはプリンスの音楽が必要だ」と直訴したことで、正式に起用が決定する。

プリンスにとってもこれは願ってもないチャンスだった。というのも、彼は幼少期からバットマンが好きで、ニール・ヘフティ作曲の「バットマン・テーマ」を独学でピアノで弾いていたというエピソードも残されている。

正式なオファーを受けたプリンスは、なんとたった6週間でアルバム全曲を完成させた。

それは単なる受託仕事ではなく、「自らのアートとして映画に対峙する」という意志の表れだった。

制作の起点は、映画のラフ映像(約20分間)をプリンスが視聴したことだった。

このとき彼はすでに、「バットマン=正義と闇」、「ジョーカー=狂気と快楽」、「ヴィッキー・ベール=人間味と希望」といったキャラクターの象徴性に鋭く着目していた。

そのインスピレーションを基に、彼はキャラクターごとに異なる音楽的アプローチを用い、それぞれの視点から楽曲を構築していった。

それが、後の名曲「Partyman」「The Arms of Orion」「Electric Chair」などへと結実する。

また、ワーナー・ブラザースは当初、マイケル・ジャクソンとプリンスによる共同アルバムも検討していたが、両者の音楽的方向性が一致せずに実現には至らなかった。

結果的にプリンス単独によるアルバム制作が決定し、これがかえって自由な表現を可能にしたと考えられている。

アルバム制作は、ミネソタ州にあるペイズリー・パーク・スタジオで行われ、プリンスはここを“バットケイブ”と称して没頭した。

日夜キャラクターの心理に入り込み、音による人格の再構成を試みる作業が続いたという。

このとき制作された9曲は、単に映画のサウンドトラックにとどまらず、コンセプト・アルバムとしての機能も持ち合わせていた。

映画の登場人物それぞれが語り手となり、彼らの心象風景が音楽によって具現化される構造になっていたのである。

このようなアプローチは、当時のサウンドトラックの概念を大きく塗り替えるものであり、後のマーベル映画やDC映画の音楽演出にも多大な影響を与えたと言われている。

興味深いのは、プリンスがこのアルバムの制作中、「Batman」と「Prince」のアイデンティティが混じり合っていく感覚に取り憑かれたと周囲に語っていたことだ。

彼自身も「仮面の下」にある内面の二面性を抱えており、それをこのプロジェクトに投影していたのかもしれない。

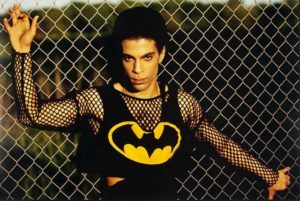

その証拠に、「Batdance」のミュージックビデオでは、彼は「ジェミニ(双子座)」というキャラクターとして登場し、ジョーカーとバットマンの二面性を一人で演じている。

このように、プリンスにとって『Batman』はただの映画タイアップではなく、自らの芸術観・精神世界を投影する鏡のような存在だったことがうかがえる。

今改めてこの背景を知ると、『Batman』アルバムは時代に先んじた実験的かつ思想的な作品であり、決して“B級の副産物”ではなかったことが明らかだ。

それは、彼のキャリアの中でも特異で、だが間違いなく重要なターニングポイントだった。

アルバム『Batman』全曲レビュー

1989年にリリースされたプリンスのアルバム『Batman』は、映画サウンドトラックという枠組みを超えた、音楽的・構造的な実験作として語り継がれている。

全9曲で構成され、各トラックが映画のキャラクターやテーマに直接的に対応している点も非常にユニークだ。

本セクションでは、それぞれの楽曲を映画との関係性、音楽的特色、そしてプリンスの創作意図に基づいて詳しくレビューしていく。

The Future

オープニングを飾る「The Future」は、まさにゴッサム・シティの荒廃と混沌を音で描写した1曲だ。

スキッシーなドラムループ、冷たく重厚なシンセサウンドが交差し、近未来のディストピアを想起させる。

「I’ve seen the future and it will be」と繰り返されるコーラスは、プリンスが80年代に掲げた精神性の延長線上にあるもので、『Lovesexy』期のスピリチュアルな思想とリンクしている。

社会批判的な歌詞とポップさのバランスが秀逸で、アルバム全体の世界観を象徴する楽曲である。

Electric Chair

ジョーカーの狂気をテーマにした「Electric Chair」は、ロック色の強いギターリフとプリンスのセクシャルなボーカルが印象的。

「Your face looked so good / I wanted to touch your mouth」という歌詞からも分かるように、精神と欲望の暴走を音で表現している。

この楽曲では、彼が1981年の『Controversy』で展開した性的解放と社会逸脱のテーマが再び現れ、ジョーカー=アナーキーの象徴として描かれていることが分かる。

The Arms of Orion

シーナ・イーストンとのデュエットによるこのバラードは、映画の中でヴィッキー・ベールの視点を象徴する役割を担っている。

クラシックなラブソングの構造を持ちつつも、天体をモチーフとした歌詞とメロディにより、幻想的な空気が漂う。

「The Arms of Orion」は一部の批評家には「弱い曲」と見なされることもあるが、内面性とロマンティシズムを強く表出させたプリンスのもう一つの顔が感じられる。

また、この楽曲が後の「Diamonds and Pearls」でのロージー・ゲインズとの化学反応の布石となったという見方もある。

Partyman

「Partyman」は、まさにジョーカーのテーマソングと言っていいだろう。

この楽曲は映画内でパレードのシーンに用いられ、群衆に金をばらまくジョーカーの狂騒を音楽的に補強している。

明るく跳ねるようなビートに乗って、「Partyman, partyman / Rock a party like nobody can」と叫ぶプリンスは、規則や道徳を破壊する存在としてのジョーカーと完全にシンクロしている。

音楽的には、プリンスの“カミーユ・ヴォイス”(ボイスチェンジャーを使った高音加工)が使われており、一種の異物感とユーモアを演出している。

Vicki Waiting

「Vicki Waiting」は、ブルース・ウェイン(バットマン)の内面を描いた、非常にパーソナルな楽曲である。

彼の恋愛観、子供を持つことへの不安、仮面の下の弱さが歌詞に表れており、プリンス自身の心情とも重なる部分がある。

ミディアムテンポのファンクに乗せて、「Talk of children still frightens me」といった繊細な言葉が綴られるこの曲は、聴き手にプリンスの内面世界を覗かせる鏡でもある。

Trust

「Trust」は、『The Black Album』に通じるグルーヴィなビートと、『Lovesexy』のスピリチュアリティを併せ持つ複雑な一曲。

映画ではジョーカーが市民に金をばらまくシーンで使われ、表面的には派手なパーティーチューンだが、その裏には信仰と倫理への問いがある。

「Who do you trust if you can’t trust God?」という問いかけは、80年代後半のプリンスの創作の核心に触れており、ポップの仮面の裏側にある宗教的テーマがここでも顔をのぞかせる。

Lemon Crush

「Lemon Crush」は、アルバムの中でも最も前衛的な音響実験が行われた楽曲の一つ。

奇抜なシンセサウンドとプリンスの性的イメージが融合し、サイケデリックで官能的な空間を作り出している。

このトラックは明確な映画内の使用シーンがないが、ブルース・ウェインの葛藤や欲望を間接的に反映した存在として解釈することができる。

Scandalous

「Scandalous」は、アルバムの中でもっともメロウでセクシュアルなバラード。

プリンスの恋人だったキム・ベイシンガーとの関係を反映したとされ、後に「Scandalous Sex Suite」として19分にも及ぶエクステンデッド・バージョンがリリースされた。

曲全体が、甘く、濃密で、背徳的である。

「Do Me, Baby」以来のラブバラードとして高く評価され、R&Bチャートでも5位を記録した。

Batdance

そして最後を飾るのが、「Batdance」である。この曲は一言で説明するのが難しい。

それは単なる楽曲ではなく、複数のトラックの断片をまるで映像編集のように接合したサウンド・コラージュである。

この中でプリンスは、「ジョーカー」パートと「バットマン」パートを交互に演じ、善と悪、光と闇が交錯する心理戦を音で描いている。

ミュージックビデオでは、「ジェミニ」と名乗るキャラクターが登場し、プリンスの中の二面性そのものを具現化。

この曲が全米チャート1位を獲得したことは、彼の芸術的実験が商業的にも成功したことを意味している。

「Batdance」の衝撃とチャート1位の快挙

アルバム『Batman』における最大の話題作、それが「Batdance」である。

この楽曲は、サウンドトラックの常識を覆し、プリンスというアーティストの限界を広げた象徴的な存在となった。

一般的なポップソングの構成──Aメロ、Bメロ、サビという形式を一切無視し、複数の音楽スタイルとモチーフを縫い合わせるように組み立てられたこの曲は、まるで“音のフランケンシュタイン”だと形容される。

イントロでは神秘的なシンセサウンドが響き、そこから急転直下でエレクトロ・ファンクに突入。

途中にはヘヴィなギターリフ、無機質な男性ボイスの台詞、果ては子供のような奇声までもが混ざり込む。

そして終盤ではサンプリングされた映画のセリフが多重に重なり、まるでカオスそのものの音響構造が完成する。

この異質な構成に驚いた当時の音楽評論家は少なくなかった。だが、プリンスにとってこれは明確なコンセプトのもとに設計された音楽だった。

彼はこの曲の中で「バットマンとジョーカーの対立」を一人の人間の中に統合しようと試みた。

それが顕著に表れているのが、“ジェミニ(Gemini)”というキャラクターの登場である。

ミュージックビデオでは、プリンスが右半身をバットマン、左半身をジョーカーとして演じるジェミニという人格で登場。

この映像表現により、人間の中にある“善と悪”の共存を強烈に提示した。

ビデオはゴシック・ミュージカル風の美術セットで構成され、ダンサーたちがバットマンとジョーカーの衣装に身を包み、闇のカーニバルのような空間が演出されていた。

MTVでは頻繁に放映され、プリンスの映像美学が再評価されるきっかけにもなった。

また、「Batdance」は音楽的に見ても極めて革新的な要素を持っていた。

例えば、曲の途中に挿入される複数の声、エフェクト、サウンドループは、後のヒップホップやエレクトロの制作手法を先取りしていたとも言える。

実際、この曲は1989年7月、全米ビルボードHot 100で1位を記録した。

これは「Kiss」(1986年)以来の快挙であり、プリンスにとっても新たなキャリアの節目となった。

「Batdance」は全世界でミリオンセールスを達成し、商業的な成功と芸術的な挑戦を両立した稀有なシングルとなったのである。

興味深いのは、この曲が当初アルバムには存在していなかったという事実だ。

もともとプリンスは「Dance with the Devil」という曲を収録する予定だったが、映画との整合性や自分のコンセプトに違和感を感じ、直前で構成を差し替えた。

その結果、「Batdance」が誕生したという経緯は、創作に対するプリンスの柔軟さと即応性を象徴するエピソードでもある。

また、同時期にリリースされた「Batdance」のB面「200 Balloons」も要注目だ。

この曲はジョーカーのパレードシーンで使われる予定だったが、最終的には採用されなかった。

しかし、そのエネルギッシュなファンクは、「Partyman」の原型としての役割を担っている。

こうした多層的な制作の背景を知ることで、「Batdance」という曲が単なる主題歌以上の存在だったことが明らかになる。

それは、映画・音楽・アートの境界線を取り払うような挑戦であり、今なお多くのアーティストに影響を与え続けている。

1989年という年に生まれたこの奇跡的なシングルは、プリンスの創造力が極限まで解放された瞬間を証明している。

「Batdance」は、時代を超えてなお“未解決の名作”として、聴く者に問いかけてくる。

プリンスの“黒きファンク”が宿る理由

『Batman』アルバムが映画サウンドトラックとして異例の成功を収めた背景には、プリンス独自の音楽的資質──とりわけ“黒きファンク”の感性が深く根差している。

ここでいう“黒きファンク”とは、単にリズムやグルーヴのことではない。

それは黒人音楽に内在する魂の叫び、官能、矛盾、スピリチュアリティを内包した、もっと奥行きある概念である。

プリンスの音楽的ルーツは、ジェームス・ブラウンやスライ・ストーンに始まり、ジョージ・クリントンやマイルス・デイヴィスにまで及ぶ。

彼らに共通するのは、「自分自身の矛盾や闇を音楽に変換して表現する力」である。

『Batman』においても、まさにこの精神が貫かれていた。

映画『バットマン』は、表向きは正義と悪の戦いを描いているが、その実態は「二重性」と「自己との対峙」である。

この主題はプリンスにとって非常に相性の良いものであった。なぜなら彼自身、セクシャルでありながら敬虔、黒人でありながら白人文化にも精通し、独立心と依存を抱えた矛盾の塊だったからだ。

その結果として『Batman』アルバムでは、「ジョーカー的カオス」と「バットマン的沈黙」の双方が、ファンクという表現で見事に融合されている。

たとえば「Partyman」におけるカミーユ・ボイスは、ジョーカーの異常さを“楽しげに”描く試みである。

ファンクの跳ねるビートと狂気的なセリフが共存するこの楽曲は、まさに笑いと恐怖の紙一重を感じさせる。

また、「Electric Chair」では性衝動と死のイメージが混在しており、欲望と破壊というジョーカーの美学がファンクを通して提示されている。

一方で、「Vicki Waiting」や「Scandalous」では、バットマン=ブルース・ウェインの孤独と愛への渇望が表現される。

前者では“子どもを持つことへの恐れ”という繊細なテーマが語られ、後者では“闇の中の愛”が静かに歌い上げられる。

これらの曲に通底するのが、プリンスの持つスロー・ファンク(slow funk)の感覚である。

派手さはないが、深く、粘りつくようなビートと空気感によって、心の奥底に染み込んでくる音楽が構築されている。

さらに特筆すべきは、『Batman』アルバム全体が“黒い音”で包まれているという点だ。

これは音楽的なカラーだけでなく、リリック、アートワーク、構成すべてにおいて統一された美学として現れている。

バットマーク一色のアルバムジャケットにはアーティスト写真すら掲載されておらず、まるで仮面の奥に潜む“もうひとつの自我”を提示しているかのようである。

これはプリンスが意図的に“主役ではない”作品を作ることで、自己の中に潜む影の部分を昇華しようとした表現とも言える。

ファンクというジャンルは、常に“裏側”を意識する音楽である。

リズムの裏拍、社会の裏面、感情の裏側──そのすべてが音に転換される。

『Batman』におけるプリンスは、まさにその裏側をファンクで語ることに全力を注いでいた。

またこのアルバムのもう一つの興味深い点は、ブラックカルチャーの文脈を巧みに内包している点だ。

ジョーカーを“狂気の芸人”、バットマンを“傷を持ったヒーロー”として捉える視点は、アメリカ社会における黒人の置かれた立場や苦悩を暗示しているとも読める。

すなわち、このアルバムは、単なる映画音楽ではなく、“黒人アーティストとしての自己と社会との対話”としての意味も持っていたのである。

『Batman』という一見コマーシャルなプロジェクトを、ここまでパーソナルで思想的にまで高められるのは、プリンスというアーティストの稀有な資質ゆえである。

だからこそ、今なおこのアルバムが語り継がれる理由は、ヒットチャートだけでは語り尽くせない。

それは、ファンクを通して人間の裏側を描いた“音の心理劇”だったからだ。

とんねるずの“Batdance”が映した日本の1989年

1989年、プリンスの「Batdance」が全米チャート1位を獲得し、世界的な現象となった。

その波は、遠く離れた日本にも確実に届いていた。

中でも注目すべきは、お笑いコンビとんねるずによる異色のパロディ企画、「Batdance」の日本的再解釈である。

フジテレビの人気バラエティ番組『とんねるずのみなさんのおかげです』内で披露されたこのコント楽曲は、プリンス版“Batdance”のMVをパロディ化した映像作品であり、音楽・衣装・振付に至るまで本家に極めて近い形で再現されていた。

仮装した石橋貴明と木梨憲武が、「バットマン」や「ジョーカー」に扮し、奇抜でシュールな動きと笑いを交えたダンスを繰り広げるその様子は、視聴者に強烈な印象を与えた。

当時の日本は“バブル景気”の絶頂期。海外カルチャーへの憧れと模倣が文化の表層にあふれており、アメリカの最新トレンドを即座にパロディ化するセンスが、芸能界にとって重要な技術とされていた。

とんねるずはこの文脈の中で、プリンスというアーティストの「尖った部分」を逆手に取り、笑いと敬意の絶妙なバランスで表現してみせた。

興味深いのは、視聴者の多くが本家「Batdance」を知らなくても、このパロディでその世界観に触れていたことだ。

これは、プリンスの音楽が“文脈を超えて”伝わっていた証拠とも言える。

事実、プリンスのアルバム『Batman』は日本でもオリコンチャート入りし、洋楽アルバムとして異例の売上を記録していた。

その背景には、このようなメディア露出が間接的に作用していたと考えられる。

ただし、このパロディが全て“好意的”に受け止められていたわけではない。

プリンスのファンの中には、「神聖な作品への冒涜」として否定的な意見も見られた。

だがその一方で、とんねるずがパロディに選ぶ対象は、当時の“最先端かつ最強の文化”であるという、暗黙の了解も存在した。

つまり、彼らの“Batdance”は単なるネタではなく、日本独自の形でプリンスに対する最大級のリスペクトを示した行為だったとも解釈できる。

この現象を振り返ることで、アーティストの影響力がどれほど深く広く浸透していたかを改めて実感できるのではないだろうか。

プリンスの「Batdance」がもたらした文化的衝撃は、世界中で多様な形に変容した。

そしてその一例が、日本におけるとんねるずによるパロディという“異文化変奏曲”だったのである。

今こそ再評価されるべき『Batman』アルバム

リリースから35年以上が経過した今、1989年のプリンスによるアルバム『Batman』は、再評価の時を迎えている。

当時は“映画のためのサウンドトラック”という文脈で語られることが多く、音楽的にもコンセプチュアルな挑戦であるがゆえに、賛否が真っ二つに分かれた作品だった。

しかし今改めてこのアルバムを聴き返すと、その構造の大胆さ、キャラクター性の音楽的表現、そして全体に漂う社会批評性など、極めて現代的な“アート・ポップ”の原型がここにあることに気づかされる。

当時の批評家たちは、「Batdance」の奇抜な構成を“寄せ集め”と捉えたり、「The Arms of Orion」のバラード性を“弱い”と断じたりした。

だが今では、それらの要素こそがプリンスの多面性を表しており、一つの型に収まらない自由な表現こそが、彼の本質であったことが明らかになっている。

また、このアルバムは“シンガー・ソングライター”という言葉では語りきれない、映像と音楽の総合芸術としての完成度を誇っている。

ミュージックビデオ、アルバムアート、キャラクターへのなりきり、衣装、美術、コンセプトすべてが結びついた作品群は、今でこそ当たり前だが、当時としては圧倒的に先進的だった。

例えば現代では、ビリー・アイリッシュやチャイルディッシュ・ガンビーノ、カニエ・ウェストといったアーティストが“映像・音楽・政治性”を一体化させた表現を行っているが、その原型のひとつは間違いなく『Batman』にあるといえる。

さらに言えば、このアルバムは“アイコンを借りて、自らを語る”という現代的な戦略の先駆けでもあった。

バットマンという既存のキャラクターの背後に、自身の内面世界を重ねる手法は、マルチメディア的なセルフ・プロデュースの源流ともいえる。

音楽的にも、エレクトロファンク、インダストリアル、バラード、ゴスペル、アヴァン・ポップなど、ジャンルを超えた“音のアセンブリ”が試みられており、それぞれの楽曲が単独でも十分に魅力を放つ一方で、全体としての流れにも意味があるという複層的な構成となっている。

そして何より、この作品が持つ重要性は、「サウンドトラック=添え物」という概念を完全に覆した点にある。

プリンスの『Batman』は、映画の宣伝ではなく、映画に音楽というもうひとつの脚本を与えたのである。

今このアルバムを聴き直すと、世界の混沌、個人の二面性、孤独と欲望といった普遍的なテーマが、極めて現代的な形で響いてくる。

それは、現代のサウンドトラックやコンセプト・アルバムにも通じる思想性と創造力の源泉である。

当時は過小評価されていたこのアルバムこそ、今の時代だからこそその価値が明確になる。

それはプリンスの功績であると同時に、“サウンドと仮面の融合”という、音楽の未来への布石だったのだ。

まとめ:闇の中に輝いた音楽の一閃

1989年にリリースされたプリンスの『Batman』アルバムは、当初“映画の付随物”という先入観により過小評価されることもあった。

だが、35年を経た今、その評価は大きく変わりつつある。

それはただのサウンドトラックではない。

そこには、プリンスというアーティストの内面世界、表現の野心、そして音楽という媒体への挑戦が余すことなく刻まれていた。

彼は「バットマン」という巨大な文化的アイコンに対して、決して従属するのではなく、むしろ“音楽の仮面”を通じて自らを語った。

その手法は、今日のマルチメディア時代にも通じる先見性を持っている。

「Batdance」のカオス、「Scandalous」の官能、「The Future」の予言性、「Partyman」の狂騒──それらすべてがひとつのアルバムに収められた意味。

それは、人間という存在の複雑性を音で表現するという、極めて深い試みだった。

さらに、日本ではとんねるずによるパロディという形でこの作品が消化・展開され、異文化における影響力の大きさも示された。

それは単なる模倣や茶化しではなく、文化的な波及と受容の一形態だった。

プリンスの『Batman』アルバムは、今も“再生ボタン”を押した瞬間に、私たちの耳と心を揺さぶる。

それは仮面の下に隠された欲望と葛藤、愛と孤独、正義と狂気──人間のすべてをファンクに乗せた一閃の光だった。

もしあなたが今、再びこのアルバムを聴くとき。

そこに響くのは、かつてのサウンドではなく、時代を超えて甦る“プリンスの声”そのものだ。

この記事のまとめ

- プリンスが映画『バットマン』の音楽を手がけた背景を解説

- アルバム『Batman』収録曲9曲の個別レビューを収録

- 「Batdance」が示す音楽的革新とチャート1位の意義

- 作品全体に漂う“黒きファンク”の思想と音像の魅力

- とんねるずのパロディを通じた日本社会での文化的波及

- 『Batman』アルバムが再評価されるべき5つの理由

- 映像と音楽を融合させたプリンスの先見的な芸術性

- サウンドトラックの概念を変えた画期的なアルバムの全貌