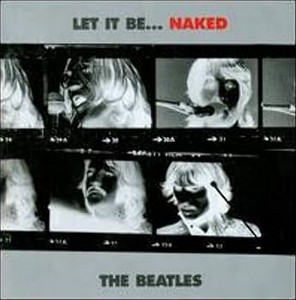

ビートルズが2003年にリリースした編集盤『Let It Be… Naked(レット・イット・ビー・ネイキッド)』は、ファンの間で賛否が分かれるアルバムとして知られています。

オリジナルの『レット・イット・ビー』との違いや、その評価、曲順やアレンジの変更点を巡って、今もなお議論が絶えません。

本記事では、ポール・マッカートニーの意志のもとで制作されたこの作品がなぜ再評価されつつあるのか、ライブ感やフィル・スペクターの存在をキーワードに徹底解説していきます。

- 『レット・イット・ビー…ネイキッド』の制作背景と再評価の理由

- オリジナル版との曲順・アレンジの違いとその意図

- 全収録曲の構成と聴きどころをディスク別に網羅

『レット・イット・ビー…ネイキッド』はなぜ再評価されているのか?

2003年にリリースされた『Let It Be… Naked(レット・イット・ビー・ネイキッド)』は、発表当初から賛否両論を巻き起こしました。

一部では「フィル・スペクター版を否定したポールの自己満足」との声もありましたが、現在ではその価値が再評価されつつあります。

なぜ今になって『ネイキッド』が再び注目されているのでしょうか?

ポール・マッカートニーが求めた“ありのまま”のサウンド

『レット・イット・ビー・ネイキッド』は、ポール・マッカートニーが30年以上も抱き続けていた不満と執念によって実現したアルバムです。

オリジナル版『Let It Be』は、フィル・スペクターによって大幅にアレンジが加えられ、ポールの意図とは異なるサウンドになっていました。

そこでポールは、「ゲット・バック・セッション」の原点回帰の精神に立ち戻り、装飾を排除したシンプルな編集を施したのです。

原点回帰としての意義とその時代背景

2000年代初頭、アナログからデジタルへと音楽が急速に変化する中で、「本物の音」「ライブ感」が改めて見直され始めていました。

そんな時代背景において、『レット・イット・ビー・ネイキッド』の持つ“生音感”や“ありのままの演奏”は、リスナーに新鮮な感動とリアリティを与えるものでした。

また、同時期に公開されたドキュメンタリー『Get Back』の影響もあり、セッションそのものの価値が再評価されたことも追い風となりました。

単なる編集盤ではなく、ビートルズの本来の姿に迫ろうとした音楽的試み。

それが『レット・イット・ビー・ネイキッド』という作品が再び注目されている理由なのです。

収録曲全曲紹介|ディスク別ガイド

本ボックスセットは12ディスク構成で、ライヴ、スタジオ、ジャム、宅録、進化過程までを完全網羅しています。

ここでは全収録曲をディスクごとに整理し、それぞれの意味と聴きどころを簡潔に紹介します。

ディスク1|レット・イット・ビー…ネイキッド(アルバム本編)

- ゲット・バック:本来の“ゲット・バック・セッション”の核。シンプルで荒々しい演奏が光る。

- ディグ・ア・ポニー:複雑な展開とユーモアの混在がビートルズらしい。

- フォー・ユー・ブルー:ジョージのブルース愛が感じられる軽快なナンバー。

- ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード:スペクター版とは違い、繊細で静かな感動を与える。

- トゥ・オブ・アス:アコースティックな暖かさとメンバー間の絆がにじむ。

- アイヴ・ガッタ・フィーリング:ポールとジョンのコラボの真髄を感じるエネルギッシュな曲。

- ワン・アフター・909:初期ロックンロールへの回帰。ライブ感が強調されている。

- ドント・レット・ミー・ダウン:シングルでのみ聴けた名曲がここで正当に収録。

- アイ・ミー・マイン:ジョージによる哲学的な作品。端正な構成が際立つ。

- アクロス・ザ・ユニバース:エフェクトを抑えたことで、ジョンの声が鮮明に届く。

- レット・イット・ビー:本作のフィナーレ。荘厳さを排した新たな感動がある。

ディスク2|フライ・オン・ザ・ウォール(セッション音源集)

- サン・キング:アルバム未収録の雰囲気音源。和やかな即興。

- ドント・レット・ミー・ダウン:別テイク。ジョンのヴォーカルがよりラフ。

- ワン・アフター909:セッションの初期段階。リズムの粗さが逆に魅力。

- ビコーズ・アイ・ノウ・ユー・ラヴ・ミー・ソー:未発表ラフスケッチ。メロディの原石が聴ける。

- ドント・パス・ミー・バイ:リンゴのカントリー調作品の別バージョン。

- テイキング・ア・トリップ・トゥ・カロリナ:遊び心あふれる未発表即興曲。

- ジョンズ・ピアノ・ピース:ジョンが弾く内省的なソロピアノ。

- チャイルド・オブ・ネイチャー:後の「Jealous Guy」の原型となる曲。

- バック・イン・ザ・USSR:カジュアルなセッション風景。アレンジ前のラフさが魅力。

- エヴリー・リトル・シング:軽いジャム調の演奏で原曲の断片を再構築。

- ドント・レット・ミー・ダウン:三度目の登場。それぞれ表情が異なる。

- オール・シングス・マスト・パス:ジョージの名曲が生まれる瞬間を捉えた貴重な音源。

- シー・ケイム・イン・スルー・ザ・バスルーム・ウィンドウ:未整音のセッションテイク。

- ポールズ・ピアノ・ピース:即興ピアノによる美しい断片。

- ゲット・バック:別バージョン。リズムが走り気味で緊張感あり。

- トゥ・オブ・アス:試行錯誤中のアレンジが垣間見える興味深いテイク。

- マギー・メイ:わずか数十秒の民謡カバー。彼らの原点回帰の象徴。

- ファンシー・マイ・チャンセス・ウィズ・ユー:ラフでチャーミングな即興曲。

- キャン・ユーディグ・イット?:ジャムセッション的なグルーヴでスタジオの空気が伝わる。

- ゲット・バック:ラストを飾るアップテンポな別テイク。締めにふさわしい。

オリジナルとの最大の違いは「アレンジと曲順」

『Let It Be… Naked(レット・イット・ビー・ネイキッド)』がオリジナル版『Let It Be』と決定的に異なるのは、「アレンジ」と「曲順」です。

これらの違いこそが、作品全体の印象や評価に大きな影響を与えています。

なぜポール・マッカートニーは、それほどまでにアレンジと構成にこだわったのでしょうか?

フィル・スペクターの重厚アレンジを排除した理由

1970年に発売されたオリジナル版『レット・イット・ビー』は、プロデューサーのフィル・スペクターが全面的にアレンジを手がけた作品です。

彼の「ウォール・オブ・サウンド」手法により、『The Long and Winding Road』などには豪華なオーケストラやコーラスが加えられました。

しかし、このアレンジがポールの意図に反していたのです。

「ゲット・バック・セッション」の原点に立ち返るというコンセプトに反し、過剰な演出は本来のシンプルさを損なってしまいました。

「Don’t Let Me Down」追加、「Dig It」カットの意味

『ネイキッド』では、名曲「Don’t Let Me Down」が収録されています。

これはオリジナル版ではなぜか除外されていた楽曲で、シングルB面としてのみ発表されていました。

一方で、断片的な即興曲「Dig It」や「Maggie Mae」はカットされ、より統一感のある選曲となっています。

この変更により、アルバム全体が“完成された音楽作品”としての重みを増したのです。

曲順の変化が生み出す統一感とアルバム体験の違い

オリジナル版の曲順は、名曲の間にカバー曲やジャム・セッションが挟まれる構成で、一貫性に欠けるとの批判がありました。

『ネイキッド』では、冒頭を「Get Back」で始め、最後を「Let It Be」で締める構成に変更。

アルバム全体にドラマ性と流れが生まれ、リスナーは一つの物語として音楽を体験できるようになっています。

この曲順変更は単なる順番の入れ替えではなく、ビートルズの意図を“見える化”した大きな要素となっているのです。

ネイキッド版が生む“ライブ感”と臨場感の魅力

『Let It Be… Naked(レット・イット・ビー・ネイキッド)』の最大の魅力のひとつは、“ライブ感”と“臨場感”にあります。

まるでスタジオの一角で彼らの演奏を直接聴いているかのような、生々しさとリアルさが、この作品の音の根底に流れています。

装飾を極力排したことにより、バンド本来のグルーヴが前面に現れているのです。

観客なきライブ盤としての側面

『ネイキッド』は、「観客がいないライブアルバム」とも言われます。

これは、当時の“ゲット・バック・セッション”が一発録りを前提としたプロジェクトだったことに由来しています。

本作では、トークやジョークといった余白部分を排除し、演奏部分だけをストレートに構成しています。

その結果、無駄がそぎ落とされたタイトなサウンドが浮かび上がり、“音そのもの”の説得力を感じさせる仕上がりとなりました。

一発録り感が伝えるビートルズの本質

『ネイキッド』における演奏は、華美なエフェクトや後付けの音響処理がほとんどなく、ビートルズの「今」を切り取ったかのようなリアルな音像です。

特に「I’ve Got A Feeling」や「One After 909」などでは、演奏の息遣いや空気感までもがそのまま記録されています。

これは、彼らがバンドとして培ってきた演奏力や瞬発力の高さを証明するものでもあります。

ネイキッド版を聴くことで、プロダクションの裏に隠れていた“人間としてのビートルズ”が感じられる——そんな温度を持ったアルバムと言えるでしょう。

評価が分かれる理由とリスナーの反応

『Let It Be… Naked(レット・イット・ビー・ネイキッド)』は高い評価を受ける一方で、好みが分かれるアルバムでもあります。

その原因は、アレンジのシンプルさや構成の変更に対する受け止め方の違いにあります。

ここでは、なぜこの作品が「傑作」とも「物足りない」とも言われるのかを整理してみましょう。

シンプルすぎる?音の空白をどう捉えるか

『ネイキッド』はフィル・スペクターの重厚なアレンジを排除し、よりスッキリとした音作りがされています。

しかし、その分「薄っぺらくなった」「寂しい」という印象を持つリスナーも一定数存在します。

「The Long And Winding Road」におけるオーケストラの削除は、その代表例です。

“素朴さ”や“裸の音”を肯定的に捉えるか、物足りなさと感じるかで評価が分かれているのです。

「ネイキッドは物足りない」という意見の背景

ネイキッド版を「不完全」「地味」と感じる人の多くは、オリジナルのサウンドに慣れ親しんでいるファンです。

特にフィル・スペクター版の壮麗な音響に魅力を感じていた層にとって、ネイキッドの簡素な音作りは衝撃的だったとも言えます。

また、リリース時のプロモーションにおいて“真の姿”という表現が使われたことで、「オリジナルを否定しているのでは?」という誤解も生まれました。

そうした複雑な感情が、一部のリスナーからの否定的な声に繋がったのです。

ただし逆に言えば、“飾らないビートルズの姿”を好む層からは絶大な支持を受けており、ここにこそこの作品の奥深さがあると言えるでしょう。

『レット・イット・ビー…ネイキッド』とフィル・スペクターの関係性

『Let It Be… Naked(レット・イット・ビー・ネイキッド)』を語る上で欠かせない存在が、フィル・スペクターです。

オリジナル版『Let It Be』のプロデュースを担当した彼の手法と、それに対するポール・マッカートニーの反発が、この“ネイキッド”版制作の原動力となりました。

この2つのアルバムの間には、単なる「編集の違い」以上の対立構造が存在します。

スペクターのプロデュースの功罪

スペクターは、「ウォール・オブ・サウンド」と呼ばれる重厚で荘厳な音作りで数々の名曲を生み出した名プロデューサーです。

しかし、『Let It Be』においてはビートルズのメンバー本人が不在のまま、音源に大幅なオーケストラやコーラスを加えるという手法を取りました。

この判断はジョン・レノンやジョージ・ハリスンには好意的に受け止められた一方、ポール・マッカートニーにとっては「作品の乗っ取り」に等しい行為だったのです。

特に「The Long and Winding Road」に対するスペクターのアレンジに対し、ポールは強く抗議し、後に裁判沙汰にも発展しました。

ネイキッドがスペクター版を“否定しない”という事実

多くの人が誤解しがちですが、『ネイキッド』はフィル・スペクター版を完全に否定するために作られたわけではありません。

むしろ、スペクター版が存在していたからこそ、その対比として“ネイキッド”の意味が際立つのです。

一部の楽曲構成やバランスにはスペクターの手腕を参考にした部分もあり、“原点回帰”と“完成度”のバランスをとった結果が『ネイキッド』だと言えるでしょう。

つまり、『レット・イット・ビー・ネイキッド』はスペクター版を“否定”するのではなく、“補完”するために生まれたもう一つの答えなのです。

レット・イット・ビー…ネイキッドを評価する上での視点とは?

『Let It Be… Naked(レット・イット・ビー・ネイキッド)』を正しく評価するには、どの視点でこのアルバムを聴くかが重要になります。

「オリジナル版とどちらが優れているか」という単純な比較ではなく、それぞれの作品が意図するところや表現の方法に目を向けることが大切です。

ここでは、具体的にどのような観点から『ネイキッド』を捉えるべきかを考えてみましょう。

一曲単位の完成度 vs アルバム全体の構成美

フィル・スペクターによるオリジナル版は、1曲ごとの完成度や演出に重きを置いた構成でした。

一方『ネイキッド』は、アルバム全体としての統一感と“素の演奏”を重視しています。

たとえば、『The Long And Winding Road』の重厚さを評価するならスペクター版が好まれるかもしれませんが、アルバム全体の流れで聴くと『ネイキッド』の簡素な構成がより自然に響くという声も多くあります。

どちらが優れているというよりも、何を求めて聴くかが評価を分けるポイントなのです。

曲の印象が変わる「ギターソロ」や「ボーカル」の違い

『ネイキッド』では、ギターソロやドラムパターン、ボーカルのエフェクトに至るまで細かな違いが多く存在します。

たとえば「Let It Be」では、ギターソロの音色が大きく異なり、“エモーショナル”か“控えめ”かで曲の印象が一変します。

また、「Across The Universe」ではピッチ調整やエコー処理の有無によって、ジョン・レノンの声のリアリティが変わってくるのです。

こうした細部の変化に注目することで、同じ楽曲でもまったく違う“顔”を見せてくれる面白さが、『ネイキッド』の醍醐味と言えるでしょう。

レット・イット・ビー…ネイキッドを評価する上での視点とは?

『Let It Be… Naked(レット・イット・ビー・ネイキッド)』を正しく評価するには、どの視点でこのアルバムを聴くかが重要になります。

「オリジナル版とどちらが優れているか」という単純な比較ではなく、それぞれの作品が意図するところや表現の方法に目を向けることが大切です。

ここでは、具体的にどのような観点から『ネイキッド』を捉えるべきかを考えてみましょう。

一曲単位の完成度 vs アルバム全体の構成美

フィル・スペクターによるオリジナル版は、1曲ごとの完成度や演出に重きを置いた構成でした。

一方『ネイキッド』は、アルバム全体としての統一感と“素の演奏”を重視しています。

たとえば、『The Long And Winding Road』の重厚さを評価するならスペクター版が好まれるかもしれませんが、アルバム全体の流れで聴くと『ネイキッド』の簡素な構成がより自然に響くという声も多くあります。

どちらが優れているというよりも、何を求めて聴くかが評価を分けるポイントなのです。

『レット・イット・ビー…ネイキッド』を改めて聴くべき理由まとめ

『Let It Be… Naked(レット・イット・ビー・ネイキッド)』は、ただの編集盤ではありません。

ポール・マッカートニーが長年抱え続けた「本来の姿を取り戻したい」という想いが結実した、非常にパーソナルで意義深い作品です。

ビートルズが目指していた“原点回帰”を体現したこのアルバムは、時代を超えて新たな価値を持ち始めています。

- フィル・スペクターによる演出を排除し、素朴で飾らないサウンドを実現

- 曲順の再構成により、アルバム全体の一体感とドラマ性が向上

- “ライブ感”を重視した生々しい音像がビートルズ本来の姿を浮き彫りに

- 原曲の印象を変える細かなアレンジの違いを楽しめる

オリジナルの『Let It Be』と『ネイキッド』は、どちらが正しいということではなく、それぞれが異なる“ビートルズ像”を映し出す鏡です。

だからこそ、両方を聴き比べてこそ味わえる深みがあります。

もしあなたがかつて『Let It Be』を聴いて「散漫だ」と感じたなら、ぜひ『ネイキッド』を聴き直してみてください。

そこには、より研ぎ澄まされた“バンドとしてのビートルズ”が待っているはずです。

- ポール主導で制作された再構築版『ネイキッド』

- フィル・スペクター版との違いはアレンジと曲順

- シンプルな音作りが生むライブ感と臨場感

- 評価が分かれる理由とリスナーの視点の違い

- 収録曲の構成をディスク別に全曲紹介